《機動年代記ガンダム Re-MEMO》 EPISODE 1 - 1 【EVE | 前夜】

「次のニュースです。爆発事件が発生したAWE 貨物港は、今回復に向かっています。0265 年 5 月 21 日午前 5 時まで、フォーボスのAWE 貨物港にあるa010ポットは通常の操業を再開しました。この件について、マイキン総督は今朝8時に演説で、『必ず徹底的な調査を行う』と発表しましたが、この爆発によって既に3人が死亡し、20人以上の負傷者が出て、2人が行方不明と確認されました。現在まで、どの組ーー」

サバエアクラスタ首都、ベルリ市庁ビルの中で、青いスーツの青年が疲れた様子でガーデンのベンチに身を置かした。彼は腫れた目を擦り、イヤホンから伝わるニュースチャンネルを聞きながら、手に持つ残りのブラックコーヒーを一気に飲み尽くした。

「現在、フォーボス公安はこの案件をテロ襲撃と断定したものの、犯人の目的は未だに不明な為、これからも引き続き調査を続行…」

「不明か…犯人は市庁ビルで無料コーヒーを飲みながらラジオを聞いているのに、よく言うよ。」

「それは大変、善良な一般市民として看過できんな。」小さな囁きが青年の左側の鼓膜を通し、恐怖感が一瞬で彼の全身に染み込む。

「ボっ!…ソベックさん、なぜこちらに。」

青年は頭を振り向こうとするが、頸が相手の手に力強く掴まれて動けない。

「シー、市庁ビルで騒ぐんじゃない、周りの迷惑になるだろう。」

「すみ…ません…」

「しかしよくやってくれたな。」

ソベックと呼ばれた男は青年の顔に近づき、薄笑いしながら更に手に力を入れ込んで、青年の頸にその爪を差し込んだ…

「ぐ……」

「気分が悪いようだな、人を呼んでこようか。」

「申し訳ございません。自分のミスで二機のヘラルドを失いました。」

「ほ…なんでそう思う?」

「う…もっとまともな対応があると思いまして……、自分の未熟のせいでこのような事態に…」

「君、まだわかっていないようだな。なぜ君がそいつらと一緒に仲良く死ななかったのか教えてくれないか?」

「それは…それ以上の損害を避ける為、仕方なく…」

「だ、か、ら、なんで助けてやらなかったんだ?大事な仲間だろう?Idola3さんよ。」

「責任は自分にありま…」

「相手が、ガンダムだからか?」

「…」

「それ、ガンダムに見えるのか?どうなんだ。」

「はい…すこし違い形ですが……ガンダムに見えます。」

青年の頸が急に解放された。ソベックの表情が急に柔らかくなり、先まで青年の頸を拘束した手から力を抜き、変わりに青年を頭を撫でた。

「そうか、それは仕方ないな。ガンダムは強いだもんねー。」

「は、はい。」

「ガンダムか、そういえばやったことがないな…本当に強いの?あれ。」

「はい…」

「これは楽しみだ、俺より強ければいいな。」

ソベックが歯を磨いて、口元をほころばせた。静かな廊下にて、十二時に至った電子時計が声をあげて、ビル内で頭を下げて歩く人々はそれぞれに敷かれたレールに沿って迅速かつ正確に回って、時計の歯車のように、社会の稼働に自らの力を貢献する。

「いい加減にしてください、忍耐にも限度というものがあるんです。」

隣の会見室のドアがすごい勢いで内側の壁にぶつかって、中からホワイトコートを纏う金髪の男性が廊下に大きく駆け出す。

「まだ調査が終わっていません、ドクター・ランベルト。」

「まだ医者として扱ってくだされば、僕がここまでそちらの尋問に付き合った理由を改めて思い出したらどうです?」

「あなたが望む返答にも繋がることです、大変失礼ではありますが、もうすこし付き合って頂けませんか。」

「お望みの結果が出るまで辞めるつもりないのであれば、先に模範解答を教えてくれませんか?時間の無駄をしなくで済みます。」彼はコービーマシンの前で立ちとどまり、ブラックコーヒーのボタンを押した。

「税金が垂れ流す声、心地よく聞こえますね。」

「ソベック!何しに来た。」

中年の男性が隣のベンチに座ってる二人を見て、嫌悪の意を隠れもせずに顔に出した。ソベックは薄笑いで側にいる青年を背を軽く叩いてベンチから身を起こす。

「うちのブルーキちゃんが迷惑掛けたようだ、お詫びに来るつもりだったんだよ。なあぁ、その仕事、俺が代わってあげてもいいんだぜ。同僚が手を詰んでるところを助けるのは義理ってもんさ。」

「誰が貴様などの、さっさと帰れ!」

ソベックが顎を中年男性の肩に載せて、金髪の男性の方向に右手の親指を指して、中年男性の視線に挟む。「私を怒らせるな、ソベック。これ以上の悪ふざけは…」

「怖い怖い、こっちはお前ところのお袋さんに大事なおもちゃを送りに来たんだぞ、誰かさんがあんまりにも役に立たないからね。でないとこんな墓場に来るか。まあ、荷物も届いたしそろそろ帰ろうか~あそうだ、ブルーキちゃんはも用済みみたいんで、持ち帰るね。」

「これ以上総督への無礼を許すつもりはない、これは最後の警告だ。」中年はソベックと呼ばれた男の手からユニバーサルメモリーを引っ張って、ハンカチで少し拭いてポケットの中に収まった。

「へえ、公僕である役人らしからぬことを言うね。一般市民を脅すとは……俺は早く退散した方がよさそうだな。」

「獣はどこでも探せるものだ、あんまり調子乗りすぎると、こちらも交わすだけのことだ。それを忘れるな。」

「はいはい、最後は直に伝わなければならない情報だけね。」

相手の嫌悪の表情を無視して、ソベックは口を中年の耳の側に近寄らせる。

「ニュータイプはそんな安っぽいものじゃない、諦めろ。」

火星の気温は全体的に地球ほどの多様性がない、理由としてはあるべき季節であるべき環境と温度を作り上げるのは惑星改造計画の数多い目的の中でも重要視とされている一環からだ。混雑化した地球とは異なり、最初から制御された範囲で生態圏を設計した火星は、より単純な都市計画システムを持つ。初期の地球都市のように、環境要因を心配する必要がなく、基本的な条件さえ満足すれば、あらゆるタイプの生活施設を建てられるのはこの火星圏の特徴の一つである。

本来サバエアとティレーナ両区域の辺境にある臨海都市ベルリ、現在は留学生や労働者を含め、約1400万人の人口を持ち、サバエアの両大区域の中心都市に成長した。市民達はその街の中で新たな生活を作り上げ、その背後には「人類連盟」の復興を唱える「マクロゴズム同盟」が後ろ盾として存在している。

約52年前、同盟部隊は連盟軍の旗を揚げ、泥足で火星の地表に踏み入れた。戦火は主力軍が落下するサバエアとティレーナから繰り広げられ、一瞬でその大陸を地獄に引きずり降ろした。三年の悪戦を経て、ようやく結ばれた休戦協定も戦争による傷跡を癒すことができず、昔活気溢れたこの星にて、人が新た矛盾と割れに追われる。一方は昔崩壊期から暮らしてた故郷、もう一方は強い軍事力と政治力を基づき、経済の爆増長を齎した新生都市。平和への信仰を免罪符として自らの頸に締めた一部の火星の住民達は、その膝を曲げ、新たな生活を迎える。そしてそうでないものは、さらなる向かい風に直面することとなる。

M.E0220年、同盟の主導を元に、新政権は元サバエアとディナーレを合併し、現在のサバエアクラスタと呼ばれる区画を作り上げ、同盟への加入を宣言した。火星の人達は戦争の泥沼から形のみの平和をようやく拾い戻したが、戦闘の渦に吸い込まれ、壊されたものの数々が、その欠片が時代に流され、姿を失った。

そして時が進む、四十年後の今は、夕風が道端のヤシの葉を吹き、夕方から遊び始めた子供たちも母親たちに呼びかけられ、名残惜しそうに帰宅の準備をする、この星の昔の戦争の中心点にももはや当時の火薬の跡は見当たらない。

今年の五月は、ちょうど火星での秋分となる。赤道に近いベルリの気候が快適だったはずだが、実際は洋流の影響を受け、昔よりも冷暗な天気になってしまった。ベルリ城外環住宅街の木造の小屋の中で、古い掃除機の音が時々聞こえてくる。木製の梁と炭火を燃やした暖炉、そしてリビングを覆うオービュッソン絨毯から、レトロ的な趣味が見えてくる。今この小屋の前で、一人の大人ともう一人の子供が、沢山の荷物を手に持って、ドアを開けた。

「遠慮する必要がないよ、自分の家と思って構わないから。」

「先生…靴くらいは自分でも。」

「ダメだ、元はまだ病院にいたはずなんだよ君。少なくともこの数日の間は大人しくしなさい、勝手に腰をかがめたりしゃがんだりしない、座るときもゆっくりとね。返事は?」

「はい…でも僕は別に病院に居続けてもいいのに、ミュア兄の世話もできるから。」

「返事になってない、再生治療を受けたといえ、今休まないと君に後遺症が残る。これは医者として判断だ。それに、今のミュアには、一人で落ち着く時間が必要だ。」

「うん…分かった。」

自分の無意識にまた頭を下げたことに気づき、ブランシェはすこし気まずそうに胸を張って、ゆっくりと部屋に中に踏み入れる。

「ただいま、カミリア。」二人が席に入れたら、先生が頭を上げて天井に向かって声を上げた。

二階から小さくて急いでいる足音が聞こえ、木製の階段の角に長いドレスを着た少女が現れました。 エプロンで手を拭いた後、少女はポニーテールでヘッドバンドをほどき、眼鏡を掲げて微笑み、ブランシェに手を伸ばしました。

「どうも、モルス·ランベルトの妹、カミリア·ランベルトです。あなたがブラン君ですね?」

暖かい光が彼女の長いブロンド色の髪を照らし、ブランシュエには少し眩しすぎるほど、少女は明るい。

「あ、はい…どうも。」

「カミリアはちょうど試験が終わってね、ここのいる間、私と一緒に君たちの世話をするつもりだ。」

「よろしくね。」

「カミリアさん、どうして僕のことをブランと?」

「この前病院に行ってミュア君のお世話をする時、君のことをよく口にしたよ。長い付き合いになりそうだし、親しくする方がお互い気が楽でしょう。」

「え…てことは、先生が言っていた助っ人って…カミリアさんのことですか?」

「そうですよ。兄さんがいきなり連絡してくる時凄く驚いた。丁度試験が終わったから、皆さんの力になれると思って、来ちゃいました。兄さんにも借りができて、一石二鳥です。」

カミリアはキッチンの戸棚の中でコーヒー豆と茶葉を探し、ポットのボタンを押した。

「ここは先生の家ですか?」

ブランシェは、興味深そうにこの少し年季の入った木屋の中を見回ってる。

「うん…そうだな、ここは僕の育ち親、ビル夫妻が所有しているものだ。」

「育ち親?」

「ちょっとした訳があってでね、私は生まれてからすぐ実の父親に彼らに引き続かられた。そして5年ほど前、僕はその実情を知り、実の母親とカミリアを見つけて、一緒に暮らすことになった。」

「つまりカミリアさんとは…」

「そう、同じ母親なんだが、父親は違う。初めて会った時、カミリアの父親はすでにお亡くなられました。」

「あの時兄さんは引っ越したり仕事を探したり、大変でしたよ…ああ、お茶でいいんですか?コーヒーはもう少し…」

「はい、ありがとうございます。では、どうして今カミリアさんはこの家ですんでるんですか?先の話だとビルさんとはあんまり接点が…」

「そうだなあ。三年前母も病気で亡くなられ、カミリアはベルリ芸術学院の予備試験に合格した。デズモンド兄…ビル夫妻の長男が月に家を作って、2人をそこに迎えた。カミリアがベルリの学校に来ると聞いて、彼らはあっさりとこの空き家を貸してくれた。」

「いい親ですね。」ブランシェはカップを持ちあげ、頭を下げて、熱気を吹きながらウーロン茶を飲んだ。

「うん、こんなに立派で優しい兄を育ててくれて、私もありがたく思います。」

「恥ずかしいながら、彼らほど出来ていない。」

「あら、そんなつもりないけど。」

「ふふ…明るくなったね。」

「兄さんやおじさんおばさん、そして学校のみんなも優しくしてくれた、落ち込んでは居られないね。きっとパパもハーティアもそれを望んでないから……はい、コーヒー。」

「ありがとう。ラティさんならこういうブラックは無理だね……いつかラティさんも誘ってみるか。」

「ラティさんは先生と一緒に尋問を受けてるよね?」

「ディオトン隊長とは別の場所で調査を受けているようだ、具体的な状況は、僕もよく分からない。政府の口がかなり硬いし、僕の我慢もそろそろ限界だ。でも不思議と今になってもラティさんの言ったことを、僕は信じでいる。きっとノワールはまだどこかで生きてると信じたい。」

「そう…ね。姉さんはいつも平然と僕たちを驚かせる、今度だって……」

モルスは表情を隠そうと、背を向けて隣にある暖炉に燃料を入れた。ブランシェの頭はカップの前に垂れ下がり、吐いた熱気は水蒸気に混じって筋肉の張った頬を敷き詰め、霧が凝縮した水滴が鼻筋を伝って襟に流れ込んだ。

「ブランくん…」

「いえ、大丈夫です。少し蒸気に焼かれて。」

横から伸びてきたハンカチは、ブランシェの額を伝って目尻に少し芳香を残していた。彼はいつの間にかそばにいたカミリアを見て、歯を噛んで顔の筋肉の力道を維持するしかなかった。

「本当に大丈夫です。姉さんと…もう泣かないと…約束…したから…だから…っはぅ」

少女の細い人差し指はブランシェの唇を軽く押さえ、カカオの香り漂う甘みに満ちた菓子を彼の口に入れた。溢れ出しそうな不安は、繊細でまろやかなチョコレートに閉じ込められ、一滴一滴が彼の舌の先に溶けた。

蜜のような暖かさが喉を通し、無言の呪文のようにブランシュの額の前に張った両手をかき分けた。目の前の蒸気が消え、鼻筋に沿って残った液滴が細流になって口元に垂らした。少女は先に身を起こして、縮こまっているブランシェに活発に手を伸ばした。

「うん、約束はちゃんと守らないと。だから、」

暖色の明かりがカミリアの金髪を透して、木洩れ日のようにブランシェの瞳の中に流れ込む。

「明日から、一番の笑顔を見せてね。」

「これでバッチリ。明日からは点滴しなくていいんです、今日はゆっくり休んてくださいね。」

ナース服の女性は点滴の角度を調整し、タブレットに何を記録した後病室を出た。がらんとした二人病室には、ベッドに座り込んでいた一人の赤髪の少年だけが窓ガラスの中の自分の顔を見つめている。

「ノワールの捜索まだ続いている。心配することはない、体を養うことに専念して。」

モルス先生が去る前の言葉を思い出し、ミュアは輸液管を挿していない左手の手の甲で、テレビのリモコンのスイッチを叩いた。

「何が…コロニーガーディアンだ…あんな近くにいったのに…守れなかった…」

歌や踊りの音が一瞬スクリーンの中に吸われ込まれ、病室の中にはセントラルエアコンの通気口のわずかな風の音だけが残っていた。

「おや、先客があるようだな。」

病室に入ったのは腰をかがめた白髪の老人。老人の後ろについてきたスーツの男は、隣のベッドのそばに小さなスーツケースを置き、老人に合図して病室を出た。老人はミュアのベッドのそばの座席に座り、にこにこと話しかけた。

「どうだ、ここの病室は。住み心地はよかったかな?」

「あ…うん…」

「なんか元気ないね、邪魔して悪かったよ。」

「いえいえ、病院の人たちのおかげで大分元気になりました。こう見えて、もうすぐ退院できそうだよ。ほら、あ、いた…」

左手の筋肉を見せようとしたミュアは、その動きで背中の一ヶ所の傷を引いてしまって、気まずい笑顔を絞り出した。

「それなら良かった。ここには君のような子供が滅多にいないからな、普段はわしらみたいな老いぼれしか来ないんだよ、慣れていないのではないかと思って。」

「そんなことないよ、先日退院した隣のおじさんは自分よりずっと元気なんだよ。故郷ギガンティアにある田舎の診療所より規模が違いすぎて、最初はビックリしましたよ。」

「君は素直で面白いなぁ。昔は、これよりもずっとよかったんだよ。B級以上の病室はすべて個室で、はるかに豪華だったんだ。すべて今のに置き換えしたんだけどね。」

「え?どうしてですか?」

「資源配分を調整するためだ。みんなが楽に暮らせるまでは、まだまだ道が長い。」

「そう…ですか?」

「仕方のないことだ、公平じゃないってみんな思ってたから。」老人は自分の発言に満足しているらしくて、体の力も抜けた。

「お爺さんは政治家なのか?」

「そんな偉い人ではない、老いぼれの退職公務員だけだ。」

病室のドアが再び開き、ミュアに馴染みを感じさせ、少し懐かしいくらいの姿が彼の目に映った。

「坊主、すこし元気になったかい?」

「ラティさん!久しぶり。もう調査は受けなくていいのか?」

「臨時パスってやつを貰ってさあ、現在休憩時間は自由に行動していいだとよ。」

「なにそれ、公務員みたいじゃん。」

「言わんこっちゃない。ムショに閉じ込められた気分だよ。」

ラティは袋を提げてベッドの反対側に行って、中の食品箱を取り出し、ミュアのベッドの上の小さなテーブルに置いた。

「何か果物買ってあげようと思ってたが、考えてみればお前の好物とか知らなかったんだ。それで一つずつ買いようと思ったら買いすぎたようだ。そこのご老人も、よかったら一緒にどう?」

「はっは、君もなかなか豪快だね。遠慮する方が失礼だみたいだな、それじゃ。」老人は素早くフォークを手に取り、一つキウイを口に入れた。

「爺さんはどこの所属ですか?」

「退職した老いぼれだよ。息子の方は今首都軍でよくやっているんだけど。」

「首都軍か、そいつはすごいな。」

「それはそうさ、今サバエアでは一番重要視されている軍工業、兵隊を抜けては成り立たないからな。あいつにも頑張ってもらわないと。」

「一番、ですか?」農業コロニー出身のミュアはすこし戸惑っているように見える。

「もちろんだよ。ほかのクラスタに平和を貰たせるし、儲けた金は基本施設の製造にも回せる。これ以上うまい商売なんてないよ。」

「平和…」

「ご時世がどう変わろうと、武器持たずに平和を手に入れる野郎なんてどこにもいない。サバエアができるのは、精々幸せを手に入れたい人にその為の武器を提供するだけだよ。」

「でも武器があるから争いが生まれるのでは?」

「ほほう、確かギガンティア出身だな、少年。君の言うことは間違ってはいないが、決して正しいとは言えない、戦争を経験してない故の発言にしか見えない、そうだろう?」

「それは当たり前よ、坊主のところにはクーデターはあったんだが、戦争が始まる前に終わったんだよ。」

「え、そんなのあるの?」

「もう二十年前の出来事だ。あの頃ギガンティアはまだヴェスタクラスタにいる、坊主もまだ生まれていないからな。」

「そうそう、それよ。クーデター派がうまくことを交渉に持ち入れられるのは、サバエアから兵器を手に入れたからだ。こっちが売り渡したモビルスーツとそれを載せるための船が戦争を齎すところか、逆にバランスを作って、状況を交渉しなければならない所まで持ち込んだ。サバエアも一儲けして、クラスタ群の経済発展にも繋がった。この上ないウインウインじゃないか……あ、私が開けに行くよ。食べ物奢って貰ったしね。」

病室のドアの外で急に低くたたく音を聞いて、老人はミュアのベッドの前でリンゴを削っているラティが立ち上がる前に微笑みながら立ち上がり、ラティが座って続けるように手を振って、自分で病室のドアに向かった。

「そういうこと、ですか?」

「君ももう少し大きくなったらきっと分かる。銃は人を殺めるだけの道具じゃない。まあ、適当に話をするつもりだったが重くなっちゃった。悪い悪い、次はもう少し軽い話をしよう。」

老人は笑いながら病室のドアを開けたが、先ほど随行したスーツの男がドアにくっついて部屋の中に倒れているのを見て、彼の後ろにくっついて現れたのは冷たい銃管だった。

「お前らところの銃は人を殺せるかどうかは知らんが、こっちは引き金を引いたらお前はこの世とおさらばだ。」

「っき、君!どこから来た?何をする!」

病室はVIPフロアの端にあり、当直台の視界は廊下の端の角の後ろの病室の入り口までカバーしてない。倒れていたスーツの男性のそばに病室にいた別の2人が見慣れた姿が現れ、彼の姿を映したセキュリティカメラは何の警報も出さなかった。ピストルに正確に狙われた老人は本能的に自分の音量を低くして数歩後退し、銃を持った人の姿もラティとミュアの視界に入った。

「ディオドン?!」「ディオドン隊長?」

「お前に恨みがない、声を押さえろ、お互いの為にな。」

ディオドンは踵を後ろに振ってドアを閉めたが、ミュアとラティは目の前の不可解な突発状況に向けて、どう反応するか分からなかった。

「ディオドン隊長、これはどういうことですか?」

「俺も知りたいんだが、ゆっくりと情報整理をする暇がなさそうだ。」

「銃を下ろせディオドン、正気を失ったか?」

「生憎この上ない正気だ。そして、あなたを覚ませる為に来た、ラティ…いや、カトラーさんと呼ぶ方が状況を理解してくれるのかな?」

「…」

「残り時間は、あと精々480秒くらいか。ドライブに付き合ってもらうぞ。」

ラティの震える瞳が素直に彼の驚愕を語った。彼はディオドンの行為に驚いたのではなく、さっき聞いた10年以上前に自分を呼ぶ単語が使われていたことに驚いてしまった。

「なにをさせるつもりだ。」彼は立ち上がり、ディオドンに向けて歩いていった。

「お互い事情があるみたいが、ここは持ちず持たれずと行こう。」

ディオドンは片手でショルダーバッグを外し、ラティの前に落とした。

「君たちなにをする気だ、私はただの退職公務員だ、何も後ろめたいことは。」

「安心しろ、白昼夢を見る老いぼれにもそう夢見させるサバエアの内部事情にも興味がない。」

「なにを言ってるのかさっぱりわっかんないよ。なんで銃をお爺さんに向けるの?!」

「ガキが頭を突っ込でいいようなことじゃない、大人しく警察が来るのを待っていろ。」

「警察?だから何の話だ!なにをする気だ?」

「なにをするというより、されると言う方が正しいかな。説明するには難しい、現状を整理できると思わない。でもとりあえず俺はここで死ぬつもりはない。お前は事故の真相を目撃をしてないし、それに関わるものでもない、大人しくしていれば危害食われることはない、わかったか?」

「事故の真相って…まさかラティさんが言っていたあの白いモビルスーツの話?ノアにも関わっているのか?教えてよ!」

数十秒前にショルダーバッグを開けたときに地面に散らばっていた黒い物体の数々は、ラティの体に整然と装備され、そして厚い毛皮のコートに覆われていた。武装したラティの手の中の澄んだ切り裂き音がミュアの発言を遮った。

「坊主、お前には大事なものがたくさん持っている、それを見失うな…これで、お別れだ。」

「病院のシステムが復活するまで、残り374秒。非常口を使う、俺が先だ。目立つなよ。」

「ああ…」

急ぎの足音が遠ざかり、数秒の間に見知らぬ人になり始めた2人の後ろ姿とともにミュアの感知から消えていった。老人は地面に座り込み、一息ついた後、昏死したスーツの男を叩き始めた。

「まだ息が…そうだ、っけ、警察だ!警察を呼ばなきゃ。」

老人は病室の警報ボタンを押し続けたが、警報音は鳴らなかった。

「どういうことだ、鳴れ!くっそ、このポンコツめ!おい、誰かいるか?誰か!」

老人は叫んで部屋のドアを飛び出し、数十秒後に防護服を着た人達と一緒に部屋に戻った。病院の人は横たわっていたスーツ姿の男性の周りを取り囲んで状況を確認しようとした。老人はスーツを着た男のポケットの中の端末を取り出し、傍らで義憤をこめて電話の向こうに叫んでいた。

分針はこっそりと進み、部屋の中は再び静寂に戻った。小さなテーブルの上には先程ラティが持ってきた果物以外は、窓辺のベッドはいつもと何も変わらない。病院の入り口に雑然と駐車されていた多くのパトカーはミュアの視界に塞いで、赤と青のパトランプと探照灯の明かりが窓に映す彼の姿を消した。十数分前と同じように、ミュアはただそこに座って外を眺め続ける、まだ余力のある左手は自分の名前が刻まれた黒曜石のペンダントを握りしめていて、長い間手放せることができなかった。

第1期火星地球化プロジェクトが完成された以来、火星大気の成分にはそのまま変わることもなかった。磁場固定帯に守られた火星も、地球と同じ青色の空を手に入れた。しかし夜になると、デイモスとフォボスという月の百分の一すらない衛星は月レベルの反射光を提供できず、その故火星の夜空をかなり暗い。

ベルリ城外周部にある、城壁から約8キロ離れた岩台には、細身の銀色モビルスーツが背に遮蔽マントをかぶせ、城壁の門の方向に向かって手にした狙撃銃の角度を慎重に調整していた。

火星の重力は地球の1/3しかないため、重力変換装置を敷設した都市部や道路などの施設表面を除いて、他の場面でモビルスーツを運用する時地球や金星環境と異なって、ジャンプ機動は一番重視されている。その機体の背部にある武器ハンガーとハッチを除いて非常に簡潔で、一般的な汎用モビルスーツのような推進器を設置しておらず、明らかにこのような作戦環境に適応するための的確な設計である。

「ああ、子猫ちゃんどこだよ。」

コックピット内の通信画面から少しだるい女性の声が聞こえてくる。濃い色の半袖を着た短髪の大男が、スコープのズームエリアを映ったモニター画面に目を凝らし、手を精密かつ正確にジョイスティックを動かしていた。

「もうとっくにくたばったんだろう、ミッションはすでにプランCに移行した、隙を見て撤退する方が…」

「ダメよ。あと一時間もあるんだから、焦らないで。」

「焦ってる訳じゃない。もう40時間が経ったんだ、来る気配がまったくない。MR.ネームレスから指示も来てないし。」

「通信は来ないのよ、ネームレスさんに拠点の座標を漏洩するまで伝えなければならない重要な情報がない限りね。元より現場の判断はこちらに任されてるから、今はまだ計画の内、我慢なさい。」

「仰せのままに。しかしこのマニュアル索敵、長くなると手に来るな。帰ったら装備の更新を申請したいんだが。」

「はいはい、帰ったらシェパードに聞いてみるよ。最近鹵獲した新型トローラーがあるみたいだし。」

「それならいいよ。ほしい物リストがあればあれは最末だ。」

「あら、好き嫌いは良くないよ。」

「誰もが嫌ってると思うだが……待って…噂をすれば…城壁の方向、トローラー三機、装備は……100㎜ライフル…重武装は確認されてない、恐らくレジーナの連中だ。」

「首都軍の警備隊じゃないのか?」

「違うね、1フレームだけだが灯りに晒された。肩の塗装は赤いしアホ毛もついている、間違いなくレジーナの機体だ。連中……サーチライトを開けて何かを探しているみたいだ。」

「っほう、どうやら子猫ちゃんの運はまだ尽きてないようだね。」

「そうか?そうにはみえないが…このサーチライトは人を探しには明るすぎる。」

コックピット内の男にホビラーと呼ばれる機体の銃口が指す方角で、もう1機飛行ユニットを身につけたホビラーが雲の上で目標方向に移動してる。

「夜中でこんな場所に…このタイミング、匂いがするわね。もうすこし近寄るわ。この高度と距離だと、ミュートとレーダーブロックはまだ機能する。いずれにしてもこのまま黙って連中に勝たせるわけにはいかない。」

「勝たせるって、目的すら判明してないぞ。そう急がさなくても。」

「女の勘ってやつよ。もうすこし仕事に付き合ってくれたらわかるわ、同志グラリス。」

「了解……AP弾充填、弾道修正完了。この距離だと一気に始末するのはすこし無理があるな、指示を。」

「こちらはもうすこし雲の中に隠れて連中を観察する。」飛行型ホビラーは敵から直線距離で約4キロの空中に静止している。

「了解……うん?城下防水施設の架空層から何か出てきたぞ。四輪付きのクロカンだ、もしかして…まずいな、連中に見つけられた。」

「こちらはアケロンの識別信号が検出されてないわよ、どういうこと?」

「こちらも…どうします?彼女じゃない可能性は…トローラー隊が食いついた、一番先方の機体が鹵獲網発砲……回避された!でもそのままなわけにはいかない、この先に道がない、あと300メートル先にバリケードがある。」

「仕方ない、一か八かだ、道を作ってあげて。降りるわよ!」

API弾が夜空の中で半秒も続かない微かな閃光を放つ、その後、四輪クロカンの前方のバリケードに数メートルの幅の穴が開いた。先頭にあるトローラーは左手に持っていたライフルを持ち上げ、穴を飛び越そうとしたクロカンを狙った。

「やめなさい!」

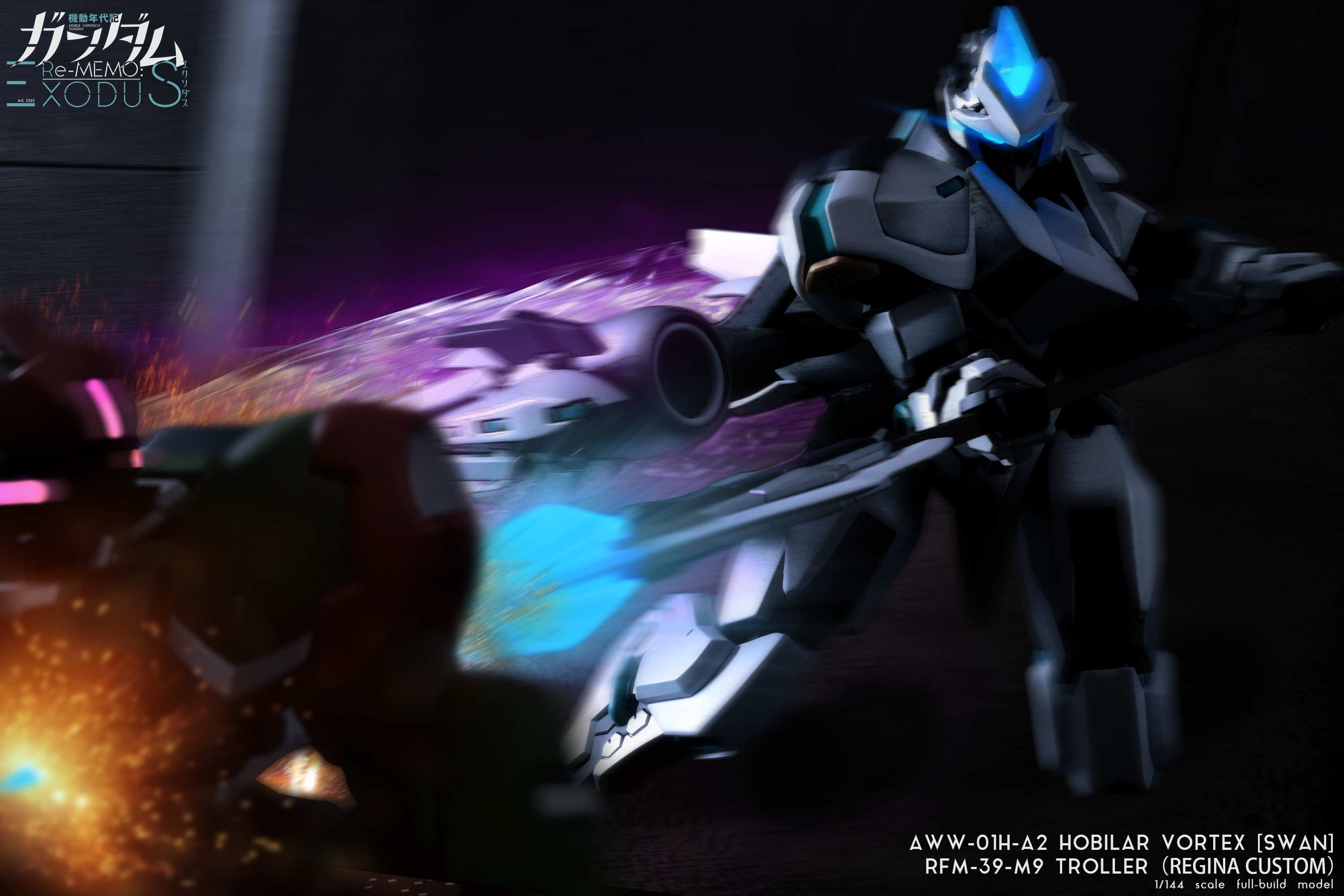

青い光の刃が漆黒の夜空にある銀色の装甲を照らした。飛行型ホビラーは手に持つ複合ランスを稲妻に勝る早さで投げ出し、先頭のトローラーの左腕を切り落とした。トローラー隊は敵の位置特定できずに混乱状態に落ち、その次に彼らが上げたメインカメラに映ったのは、雲層を突き破り急降下しているホビラーであった。

二機目トローラーもライフルを上げて、対空射撃が何発回避された後、遠距離からAPI弾に命中され、機体の腰の部分まんまと切断された。残りの二機はこの状況を見て、速やかに防水溝に隠れ込んだ。

「目標ロスト。自分もが前に出るか?」

「バカ、まず場所を変えて…」

城壁の南東から吹き付けるオレンジ色の流線はグラリス機が身を隠してる岩台を貫通した。直撃こそされなかったが、高出力電磁砲の極近距離爆撃による爆発はグラリス機の背後に過大なダメージを与えた。

「うー、っぐ…っごほん…」

「状況報告!」

「うあ…うぅぅ……足がやられ……手はまだ大丈夫……まだ…撃てる。」

「バカ、機体じゃなくてアンタの体だ!」

「体の方を……言ってるんだが……」

「もいいわ…これ以上喋らないで…」

装甲の厚いトローラーに比べて、装甲の薄いホビラーは非常に軽快な動きを見せた。地面に着陸した飛行型ホビラーは、防水溝のそばにたたずんでいた鉾を抜いて地表にくっつけて洪水防止槽内に滑り込み、もう1発の捕獲網を避けた後、防水溝の斜面を踏んで、自機を矢に勝る速さで相手の方に射出した。

突っ込んでる来るホビラーに対して片手しか残らなかったトローラーが辛うじて一発の刺しを回避できた、次の瞬間、青い鉾先が刃となり、ホビラーが鉾こと機体を回転させ、横に躱したトローラーの胴体を切り裂き、そしてトローラーの上半身にあるコックピットに実体となった鉾先を刺し込む。ホビラーはその一撃で動きを止まらず、鉾先にトローラーの上半身を刺したまま機体を横に躱し、その動きによる回転の慣性を利用してトローラーの上半身を残りの敵に向けて鉾先のビームジェネレーターを起動してから投げ出す、相手はその攻撃を躱そうとするが、ビームジェネレーターのエネルギーにより誘爆されたトローラーの上半身が爆弾となり、残りの一機がその爆発に飲み込まれた。

「あと…東南方向…狙撃…」

「いまは動かないで。低姿勢を維持してもうすこし持ちこたえるのよ、すぐ片付けるから……この……大人しくしなさい!」爆発の中、何となく姿勢を取り戻した最後のトローラーがライフルを手前に掛け、緊張してメインカメラを回して周囲の状況を確認しようとするが、その無駄の行動に何の意味もなさらず、背後から来る青い穿光が無慈悲に彼の機体を突き刺した。

「ラスト!」

息の根を何とか繋いでいるグラリスが砕けたサブスクリーンで一瞬に輝く爆発光を見て、口元に綻びをこぼした。

「流石スワン…お見事…」

「こっちは片付いたわ、すぐ助けに行くから、もう少しの辛抱だ。」

「むやみにあそこからでないほうが……今の角度なら……敵に狙撃されることは……ないはず……三キロ……自分の角度からよく見えないが……」

「私に心配するな、この程度の狙撃なんて避け慣れたから。」彼女は口こそそう言っているが、機体を動かすことはしなかった。戦士としての直感が彼女の手を止めていた。

「ダメです……その弾速、普通の狙撃砲じゃ……ここは自分にお任せを…」

「なにを?」

城外の荒野に飛び込んだクロカンは、くぼみだらけの地面の上で真っ直ぐに進み、乱雑に分布する風化岩は絶好の低位障害物となった。グラリスはレーダー上の緑色のアイコンが城壁から遠ざげるのを見て、左手の人差し指をうごめいて公開チャンネルに地形図を送った。

「まだ、三発撃てる…時間は稼げる…」

「見捨てろって言うの!?」

「あなたをここで死なせるわけには…どうか果たすべきことを…」

「グラリス…」飛行型ホビラーのコックピット内で、メインスクリーンに映った画像にて、敵狙撃手の推定位置範囲と、乱石の茂みを通って狙っている可能性のある敵視界が送信された。公開チャンネルであるため、近くで潜行してる敵にもこの通信が届く筈だが、赤いエリアを迂回するルートお選べば、むやみに移動することの出来ない敵にはなにも成す術がないはず。

「そこのクロカン!聞こえるか!先送った地形図の赤いエリアには近い寄るな!私達に構わないで、アクセルを踏んで突っ走れ!」

飛行型ホビラーのコックピット内で、若い女性の声がノイズを通して公開チャンネルで響き渡る。相方が自分の意思を完全理解している行動を取ったことを知り、グラリスの痛みによっえ張り詰めた顔がすこし柔らかくなった。

彼は出血を止めるために手元のワイヤーで太ももを締めようとしましたが、スペースが限られていることに気付いた後、自らの命を救うことを諦めた。彼に残されたは、ただそのクロカンが通過した後、自分が餌として相方の為に最後の締め撃ちの引き金を引く意思だけだった。

グラリスには自分の背負っているリスクを完全に理解している。相手を自分が撃破されると思わされば、逃げようとするターゲットや狙撃能力のない飛行型ホビラーに対して、不謹慎な敵は狙撃ポイントから離れ位置を移すことを選ぶかもしれない。自分が出血しすぎていつ意識を失ってもおかしくないリスクに比べても、勝算の高い賭けを成立させたはずだと彼はそう信じている。

5秒、10秒、徐々に赤いエリアに近づいてきたクロカンには減速や向きを変える気配はなかった。

「車はすでに限界、今制御できない、このまま前進する。」短い通信が公開チャンネルを通して伝えられ、見知らぬ男性の声が現場のすべての機体のコックピット内に響いた。

「は?」

車両を表す緑色のアイコンがレッドゾーンに足を踏み入れた瞬間、オレンジ色の流線が釘のように深緑色の車体に突き刺さりました。

爆発した火玉は車内のすべてが灰燼に帰したことを告げていた。飛行型ホビラーのコックピット内の女性が赤いフォークを描いたレーダー画面を叩いた。敵の現在の位置が明らかになっても、任務の目標を失った今は交戦を続ける意味がなくなった。

「そんな…」

「羽つきのパイロット、今ので相手の位置を見えたはずだ。あとは任せた。」公開チャンネルから先ほどのと同じ男性の声が聞こえてくる。

「生きてたのか?」

「特殊の電磁砲に見える、多分爆薬が入ってるタイプじゃない。」

「どうしてあなたが…いやいいわ。」女性は長い安堵のため息をつき、内部チャンネルを開きました:「グラリス、おおよその位置を確認できる?」 “

「…… 南東120…遮蔽物がある… 具体的な位置が分からない…」

「わかったわ。」

ホビラーは左手の小型シールドは機体の胴体の正面に立て、右手にあるランスを起動させた。

「まだ撃てるよね。」

「当…然…」

ヴォルテックスエンジンが咆哮して吐き出した紫色の風は、トローラーの残骸に躍動する炎を吹き飛ばし、夜の中で青い鉾の刃を掲げたホビラーは左右に揺れながら防水溝を飛び出し、南東に向かって疾走する。ほぼ加速が完成した瞬間、オレンジ色の流線が再び彼女に襲いかかる。ホビラーは前足を地面にこすりつけ、四肢を振り回しながら慣性で胴体の中心を軌道砲の軸線から引き離した。

「準備して、今チャンスをやるから!」

砲弾はうなりながらホビラーの左腕を切断したが、ホビラーは勢いに乗って体を回転させ、砲弾が襲来する方向にランスを全力で投げた。前方の低地に青い噴射尾炎が点灯し、光る鉾先が尾炎の出所を突き刺す前に、ぼんやりした機影が急に後ろにジャンプし、空中で再び手にした電磁キャノンを飛行型ホビラーに向けた。

城壁の上の自動サーチライトの軌跡は横に掃き、グラリスがのコープの真ん中の青灰色の敵機を照らし出した。

「やはり…あなたは…」

ボロボロとなったスナイパーライフルが撃ち出したAP弾が跳びあげた機影の直撃し。電磁キャノンのエネルギー供給ブロックが完全に貫通され、それが起こした衝撃波は砲身と腕の装甲を共に千切られた。敵機が墜落した後、右手で後ろの地面を支えて立ち上がろうとしたが、飛行型ホビラーの鉄蹄がすでにその肩に踏みつけ、地面に押し戻した。微かに照らされた鉾先が、踏み躙られた敗者のコックピットの前に止まり、闇の中で輝く白銀の戦士が、まるで伝説中のエインヘリャルそのものだ。

公開チャンネルから、少し切迫してる女性の声が伝わってくる。

「五秒数える、降りなさい。」

ベルリ城は火星一期都市として250年以上の歴史を持っているが、別クラスタの中心都市と比べて人口密度がはるかに高い。ネオンの群れがこの火星の夜空を照らし、群れる人混みをその行き先まで導く。本来この古い都市の繁栄と活力を表現する現象にはなるが、今夜も光があふれている市街地内は異常に凝っていた。

繁華街にある中央病院はパトカーと装甲車に封鎖され、騒がしいサイレンの声がその周辺に響き渡る。降りそそぐ霙は予報もなく、普段良い気候と讃えられているベルリの街に襲いかかる。

病院前の道路は渋滞し、車の流れはいつもの半分以下になった。火星地域でよく見れるフローティングカーと異なり、病院前の交差点にある古い四輪付きの自動車が、このネオンまみれな世界に迷い込み、信号を待っている。

「はい、バイオリンはまだ……はい、家族の世話もありますので……申し訳ございません。残りの二人にもお伝えください。さよう……ですか、分かりました。外は寒いので、何どぞお気をつけてください。」

自動車の後に座ってる少女はひそめた声で電話をかけ終わった。彼女は霧のかかった窓を手で拭き、窓の外の雨を隠そうとする歩行者を複雑な顔で見ていた。

「学校のことですか?」

「あ、うん、大したことじゃないよ、ただの卒業お祝いです。」

「ごめんなさい、僕のせいで。」

「本当に大丈夫だから。借り出したバイオリンもまだ帰って来てないし、元々参加できる状況じゃないんです。ブランくんが気に病む必要はないよ。」

「カラミアさんはバイオリンを弾けるの?」

「もちろん。プロのバイオリニストを目指しているのよ、火星に来たのもそのためです。」

「え、そうなんだ。そういえば先生もいつもアコーディオンを吹いているよね、これが音楽の遺伝子かな?」

「それもカミリアに教えられたものだ。初めて彼女のバイオリンを聴いたとき、自分も何かの楽器を演奏したい気分になった……何年も前のことだ。」

運転席のモルスはすこし疎ったシフトレバーを押ながら、次の青信号を待ちながらブランに説明した。

車内の照明は薄暗い、表情や口調はいつもの優しい先生と変わらなくても、今のモルスには何か口に出せない焦りを抱え込んでることを、ブランシェはかすかに感じた。氷と雨がフロントガラスを叩き、車内ラジオのクラシックを掻き乱している。

十数分前、ここ数日で初めて外出したブランシェは、モルス兄妹に付き添われて都心の繁華街を歩いた時、モルスに緊急の電話が届いた。その後真っ直ぐ中央病院に向かって、そして今病院前の交差点に辿り着いた。

「心配しないて、ミュアを迎えたら一緒に帰るから。」

青信号が点灯し、モルスは病院の支道に曲がった。警察官のマークがついたバリケードは病院のドアの前でアーチ状に曲がっていたが、秩序維持の担当をする警察官が手を上げて彼らを駆逐するようの合図を見て、モルスは車を道端に寄せて先ほどの電話をかけ直すしかなかった。

「もしもし、こちらはモルス·ランベルト…」

「あ…はいはい、もしもし、すみませんちょっと信号が悪いので、どちら様でしょうか?」雑音が消えた瞬間、見知らぬ男性の声に電話の向こうから聞こえる。

「モルス·ランベルトです。あなたは?」

「はい、すみません。多忙なる秘書官さんは今急用で、これからは私がフォローさせていただきます。」

「……分かりました、今病院に到着しました。警察に話しお付けていただけませんか?」

「ああ、ミュア君ならもう病院にはございません、本当に申し訳ございません。」

「は?迎えにくるように連絡してきたのはそちらの方じゃなか!」

「それはですね、ちょっと状況は状況で、今はもっと安全な場所に移されましたので。」

「ふざけるな!どう責任を取るつもりだ!」

モルスはアクセルを踏み、緑色の信号に沿って前方の交差点を突き進み、道路標識の市庁舎が指す方向に転向した。

「どうか混乱にならないてください……このまま前進してください。ミュアさんだけではなくあなたが今まで抱えてた疑問も一緒に解けることができるかもしれません。あー、ここ右、二つ目の交差点で路地裏入って、青い看板のあるところがゴールとなります。」

「位置を知っているのか?疑問って…」

電話の向こうの奇妙な物言いに戸惑ったモルスは右に向き、青い看板のそばに車を止めた。

「もう一人、貴方がいつも大事に思っている子がいるんじゃないか?」

「なにを…」

モルスは窓を開け周りを観察したが、政府機関ところか、明かりのついた店さえ数十メートルの先にある。ネオンに照らされた霙の中、ここだけが明かり溢れる町の陰に光を浴びってない一角。

「あんな綺麗だった黒髪もうごっちゃごちゃ。惜しいだと、思わない?」

「お前どこだ!一体何を!」

車身から伝わる激しい振動がモルスの怒号を断ち切った。霧のかかったフロントガラスの外に、背の高い人影が浮かんだ。彼は車のフロントカバーから飛び降り、急に顔をモルスのそばの窓に近づけた。

「ここだよ。」

突然の雨に濡れた乱れた灰色の髪、不敵に微笑む血色をする赤い目、ボタンのそろっていない裏地の外に古いコート。目の前に現れた男は、市庁にいるきちんとしたスーツを着た公務員のイメージとは程遠い。 彼は目を細め、コートから少し汚れたグラスファイバーのナイフを取り出し、霙の中で刀身を拭いている。

男は手を振って大げさに指を鳴らし、ぼろぼろな古い街灯が舞台のスポットライトのように暗い街角の片隅を照らした。事前にリハーサルをしていたように、モルスのそばの窓ガラスはゆっくりとドアに沈み、彼の瞳に映った灰色の髪の男は微笑みながらドアのそばに寄りかかり、無造作にモルスの首筋に伸ばして顎をほじった。怒り、疑惑、恐怖、これらの負の感情一瞬に膨らみ、数秒の間、モルスを現実を認識することができなり、ただ皮膚に密着した冷たい刃が、彼の驚愕を彼の呆然とした顔に持ち帰った。

「お前は…何者だ?」

「どうも!これから君たちを誘拐するソベックさんでーす!今後、お見知りおきを。」

「クッソ…死ぬかと思った。」

先程急に霙を降ってきた雲は、城壁の中におとなしく止まっていた。暗い夜空で点滅してるシグナルライトは、火星地表に走る追従者たちを静かに導いている。前で一言も言わないディオドンを見て、バイクの後部座席のラティは今の自分気持ちを形容する適切な言葉が見つからなかった。

「あのスピードで飛び降りるとは……やってくれたなディオドン。」

「命拾いしたんだろう。」

「こいつはひどいな…先くっ付いた武器は全部台無しだ。バイクがなかったら徒歩だぞ。」

「そんなこともあろうかと思って。俺の荷物と救急箱が最初からバイクに置いていたんだ。」

「お前なぁ…」

「生き残るだけ万々歳だ、まずここから脱出するぞ。」

「じゃあなんであれについてるんだ?見たことないモビルスーツだろう。」

「行動によると味方だと思うが、確かに見たことのない機体だ。逆にそいつが倒した敵機に見覚えがある、港の襲撃事件で現れる青いやつと似ている。多分武装もゴーファーを狙撃する時と同じものだろう。」

「ますます状況が分からなくなって来たぞ。」

「そんなもん遺書を書く時で考えろ。しかし、車とルートはVANDが用意してくれたが、モビルスーツまで使うとは、計画に異変でもあったのか。」

「お前ら警備会社じゃなかったっけ?」

「そんなろくなもんじゃない。VANDにもたくさん裏の事情があるって訳だ。うちのボスがこんなものを出せるのは別におかしくない、むしろ先のトローラーたちの方がおかしい。首都軍にしては下手すぎる、にわかに信じがたいなぁ。」

「腕で語るだったらお前は最低でもエースだろう。」

「ただの警備員だ。汚れ仕事に頭を突っ込むつもりはない、入職の時から約束したことだ。」

「はいはい、拉致誘拐脅迫なんでもするタイプのね、了解だ。」

「…」

「冗談だよ、そう気まずくなるな。あのさあ、俺たちがただ首都軍の任務現場に迷い込んだ可能性があるのか?」

「トローラーの動きからはそうは見えないな……とにかくついたみたいだ、臨機応変で行こう。」

スピードが落ちたモビルスーツが前方で着陸し、崩落した岩台のそばに敵機を置き、両手をついて腕立て伏せのような姿勢になった。その背中のハッチが上に開き、縄ばしごがハッチの端から半分も降りてこないうちに、ハッチから出てきた人影が何かを抱え、滑り台のように機体の太ももの後ろ側に滑り降りて地面に飛び降り、横転して衝撃を緩和して崩れ落ちた岩台に向かった。

「コックピットが背中に?こんなモビルスーツ始めて見たぞ。」

「そんなことはどうでもいい。行ってみる、カバーしてくれ。」

駐車して周囲を観察した後、ディオドンは拳銃を装備し、砕石を踏んで崩落した岩台の上に登った。ラティはバイクにある簡易レーダーを起動して警戒を始めた。

エアバルブの騒音は転げ落ちた砕石とともにディオドンのそばをかすめ、その後ははっきりとした苦痛と低いうめき声が聞こえてくる。岩の山に立てられたコックピットハッチは、まるで山の頂上にたたずむ境界碑のようだ。

「うっぐ…はっあぁ…」

「う…足りない、よりにもよってこんなどころも!敵機の中を探してくるから、もうすこし待ってて。」

ハッチの前についたディオドンは右手にピストルを持ち上げ、懐中電灯を反対に持つ左手に架け、両足を横にずらしてハッチの後を確認しようとした。

「誰!」

ディオドンが銃を挙げた左腕が反応する前に、細い人影が彼が先に銃を挙げた右腕の内側に迫ってくる。ディオドンは反射的に左手で反制しようとしたが、自分の右腕を抱いていた相手に横向きに避けられ、その後彼の体は相手に右側に引っ張られた。ディオドンも横になって腰を入れる準備をしていたが、平坦でない地面のせいで彼は意のままに動けず、全身が相手に引きずられて地面を倒れた。

「しまった!」懐中電灯とピストルは石の隙間に散らばっていて、彼の手の届く範囲を超えていた。

相手が体を回転させた後、右足をディオドンの前に押し、体の下で曲がった左足を外側から上げようとしたが、地形に縛られてすぐに十字固めを完成させることはできなかった。ディオドンはその隙に乗じて左手で腰にあるナイフを抜き、相手の右足に突き刺し、相手の右足を下に回避させながら勢いに乗って右腕を引き出して、相手をひっくり返って抑えた。

「落ち着け、俺は敵じゃない。」

ディオドンが自らの体で相手の体に押して、相手を完全に抑えたことを確認してから短剣の刃を相手の顔から移した。

「う…」

「この通りだ。先助けてもらったんだものだ、状況を見に来ようと思って。」

相手が凶暴な表情を収めたのを見て、ディオドンも四肢の力を緩め、慎重に立ち上がって両腕を伸ばした。彼は予備の懐中電灯をつけて自分の体を照らし、指先で短剣を持って揺れて敵意がないことを証明しようとした。さっき体の下敷きになった女性は立ち上がってすこし後退した。

「大丈夫ですか?こちらが出した信号だったのに…緊張しすぎてつい…申し訳ございません!」

女性は今の行動を謝罪するために少し前かがみにした。 危機が解除された後、ディオドンはようやく先自分の腕の骨折れようとする目の前の細い人物を詳しく見ることができた。

彼女は三十代に見えて、片側に短いポニーテールを結っていて、毛先には少し赤く染められている。彼女は上体に薄い灰色のタンクトップを着ており、胸元には古いドッグタグがネックレスのように付けられ、下半身にはサイズがゆったりした灰色の迷彩のズボンと軍用規格と思えない靴を着ていた。首都軍や民間武装部隊のようには見えないし、ディオドンが知っているVAND傘下の特殊部隊染みの傭兵の印象とも程遠い。

「君が俺たちを迎えに来た担当者なのか?」

「あ、はい。すみません、今仲間にひどい傷を負われて、まだは出血を止める為に包帯をつけなくでは。」

「こっちのバイクに救急箱がある、よければ…」

「いいんですか?感謝します!」

彼女は岩の山から素早く飛び降り、ぼんやりとしたラティにうなずき、バイクのトランクを開けました。

ディオドンは銃を置いてハッチの後ろに歩き、ハッチの内側から地上に伸びた血痕には、仰向けに横たわっている大男の胴体が迷彩のコートが被さっていて、目を細め、うめき声の音量をコントロールしようと努力していた。応急処置キットを抱えてハッチのそばに戻った女性は上手に止血帯を取り出し、巨漢の血肉がぼやけた左足を模索して止血作業を始めた。

「ひどい怪我です、早めに処理しないと…手伝っていただけませんか?お互い時間がない、処理が終わったらすぐに撤退しますので。」

「あぁ、わかった。」

ディオドンは疑問を飲み込み、緊急救助に協力し始める。彼の動きから見るとかなり熟練していて、治療がかなり早く進められた。

「ありがとう…ございます、かなりの手練れに見える。」

左足の膝から下の血肉のぼやけた部分が正しくはがれ、歯を食いしばった壮漢はディオドンに感謝を言おうとした。

「すまない、俺たちを迎えるために…よし、これでしばらく持つだろう、あとは二時間毎に複合ホルモン剤を打てば、あと八時間くらい持てるはずだ。」

「ご協力、感謝致します。」目の前の負傷者の表情が和らくなり、女性もしわの眉を緩め、ディオドンに感謝の意を表した。

「こっちこそ、彼は俺たちの為に足を失ったんだ…命の借りをできてしまったな。」

「あなたを迎えるのは私達の任務です、覚悟はとっくにできていた、どうかお気遣いなく。」

相手が自分を直視している瞳から、ディオドンは久しぶりに鋭い意思みたいなものを見出した。生存の為、欲望の為ではなく–少なくとも彼が今まで見てきた亡命者たちの目ではなかった。ディオドンが眉をひそめて声がなくなったのを見て、女性はようやく何かを気づいたように、手袋を脱いで微笑みながらディオドンに手を伸ばした。

「自己紹介はまだですよね。私はフェローズ第一小隊の隊長、スウ·ヴァトリンだ。不束者ですが、よろしくお願いします。」

「聞いたことのない所属だな…わかった、帰ったらアリアンナに話をつけておく、俺の口座からも慰謝料を寄付するように。事情は知らないが、その金があれば、彼はもうこのような生活をつ続ける必要はないはずだ。

「アリアンナ、とは…どなたですか?MR.ネームレスの他のコードネームですか?」

「いや、うちのボスの名前だろう?知らないのか?VANDの。」

「VAND?」

「VANDの依頼で俺たちを迎えに来たんじゃないのか?」

「あなたは…レディー·ペルシアンじゃないんですか?」

ディオドンは自分の過去30年以上の人生を振り返ってみて、多種多様な経歴を持っているとは自認しているが、「レディー」と呼ばれるのはやはり初めてだ。彼は神経細胞を総動員して記憶を遡るが、現状に対する合理的な解釈を見出すことができなかった。

驚きと疑惑が絡み合って喉を通り、彼は口から人類の言葉の中でも一番原始的な単語を発した。

「はーー?!」

「…え?」

人類の夢が破滅してから、179 年 4 月 5 日 13 時間 35 分。

「さあ、バアルに叫びなさい。」エリヤはそう言っていた。

切换至简体中文

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|