《機動年代記ガンダム Re-MEMO》 EPISODE 0 - 0 【JOB | 仕事】

人類、

幾億万年の時を経て、地球にて生まれた智慧を持つ生命体。

誕生から今に至るまでわずか二百万年。

この空の年輪にとてほんの短い年月が、

星空を見上げ始める数多な命には、

刹那にして永遠のような一時だった。

成長、

争い、

分かり合い、

繋ぎ合う。

時代の高嶺に佇んで、

人々は再び星の海に刻まれた文明の跡を見上げ、

その喜びを、

その悲しみを、

それらのすべてを記録するしかなかった。

不完全ではあるが、その度になにを学び、また次に繋ぐ。

その暦が新たなるページにめぐられたとき、

母なる星を生み出す太陽系にその枝を伸ばし、

新たな一歩を踏み出そうとしていた。

その活気と共に、人々は嘘のない世界で並び立ち、

ただ前に歩き続ける。

だが、人々が忘れていたかも知れない、

先のページと共に剝ぎ去られた歴史が、

時の狭間のどこかに散らかされていたことを。

人類歴 265年。

人類の夢が破滅してからもう178年、

これで二度目だ。

「二回目のロングレンジスキャン、完了しました。目標宙域質量範囲内の対象数、40482。前回と同じです。」

ナビゲーターはスクリーン上のデータを見て、わざと大声で報告した。天体探査船ゴーファーのブリッジの内で、彼の苛立つ声が響き回っていた。

エアコンは正常に作動しているが、ブリッジ内の人数が多い故、すこし暑苦しいのを感じる。ブリッジにいる船員たちは何の動きもせず、顔の汗を隠せぬまま、声を出すのを極力避けていた。

「ふむ。」船長は自分の髭を弄りながら、自分の言葉整理して、ようやく声を出した。

「ディオドン隊長、貴官が知っている通り、本船は現在の任にあたり、もう二年ほど経った。貴官のご用心に感謝するが、こんな辺鄙なところで、そのような脅威が本当に存在するのかね。」

船長はその自慢の髭から手を離さないまま話を続く、髭から勇気を貰っていると、普段船員からよく言われている。

「本官も宇宙船の船員になるのは、今年にてもう36年目。輸送船ならともかく、我々のような民間調査船が海賊に狙われるなど聞いたことがない。我々もこの二年間では…」

急に発するデカイ台パン音が、船長の声話を止めてしまった。机の上の招き猫が台パンで倒した途端に、船長の手が一瞬髭から離れ、その招き猫を元の位置に戻した。

ディオドン隊長と呼ばれる男は両手を机に押したまま、両目は船長の目に見つめながら、喋り始めた。

「先説明した通り。ここの三日間、本船の航行宙域において、不自然に砕けた小惑星体が多い。その砕けた小惑星体においても区域的温度差が存在する、明らかに人為的だ。」

彼の声はいつもより低い、だがその故に聞く者の神経を騒がせるものになっている。彼はいつも大声で色々文句を言う男でしたが、今回のよう本当に心底切れている様子は、他の船員達により恐怖的な印象を与えていた。

「欠片の多い廃墟帯を利用して身を隠すのは海賊の十八番だ。何故三日間続いて距離を保って正体を見せないのか知らんが、これ以上進むと危険だ。連中は我々を罠に引き入れる気かもしれん。」

気づいてない間に、彼は手に持つパッドを船長の鼻の前に指していた。

「とにかく、メインベルト上に数知れぬ廃墟帯があるが、数時間前に破壊されているように見える廃墟はどう見ても不自然だ。」

ディオドンは周りの人の視線を浴びながら、船長の鼻の前から手を引いて、ブリッジの入り口に戻った。

「これで終わってよかった。」と、オペレーターのみんながようやく一息をついた間に、彼はまた声をあげた。

「これも安全のためです、セキュリティー会社の立場でもう一度申し上げる。どうか慎重にことを進めてください、できれば、一番近い船団に戻り、体制を整ってから出航するのがよろしいかと。」

電子音の音がブリッジ内に響きはじめた。船長のホログラム画面に、格納庫からの連絡が点滅している。船長はすこし躊躇したんだが、でもなにかしらと勇気を出して、ディオドン隊長の真似のように、拳で拒否ボタンを力強く押した。

気持ちの整理ができたからか、船長は少し強気に話を始めた。「帰還するのは流石に必要ないだろう、メンテナンス作業も掛かれば何日の無駄になる。本船の仕事はあくまでもメインベルトにいる廃墟の中から目標物を集めるだけだ、貴官もそれを知っているはずだ。それとも、貴官はわざと契約期間を伸ばして、それでもっと稼ぐつもりではないかなぁ。」

彼はわざと声を高め、一気を不満を表したように話し続ける。「慎重にことを運ぶというのは賛成するが、それが過ぎると臆病になる。それに、貴官のモビルスーツに軍用レベルのセンサーが搭載しているはずだ、それで偵察し、異常があったらすぐに報告しに来ればいい。何かあったとしても本船の足の速さでは簡単に逃げられるはずだ、どうかね?」

両手を交差し顎に下に置きながら、目もしっかりとディオドン隊長に見つめるが、瞳の底からやはり動揺が見えるし、目元も震えてる。威勢よく話したつもりだが、実際全然そんな気を出せず、隣のナビゲーターにすら笑わせた。

ディオドンは黙って頭を振ってる副船長を見て、船長の意思はこれ以上変更できないと理解して、「失礼します」の一言も言ってあげたいんだが、船長が無様に頭を向こう側のオペレーターの女の子に目を向く姿を見て、彼も溜息して立ち去るしかなかった。

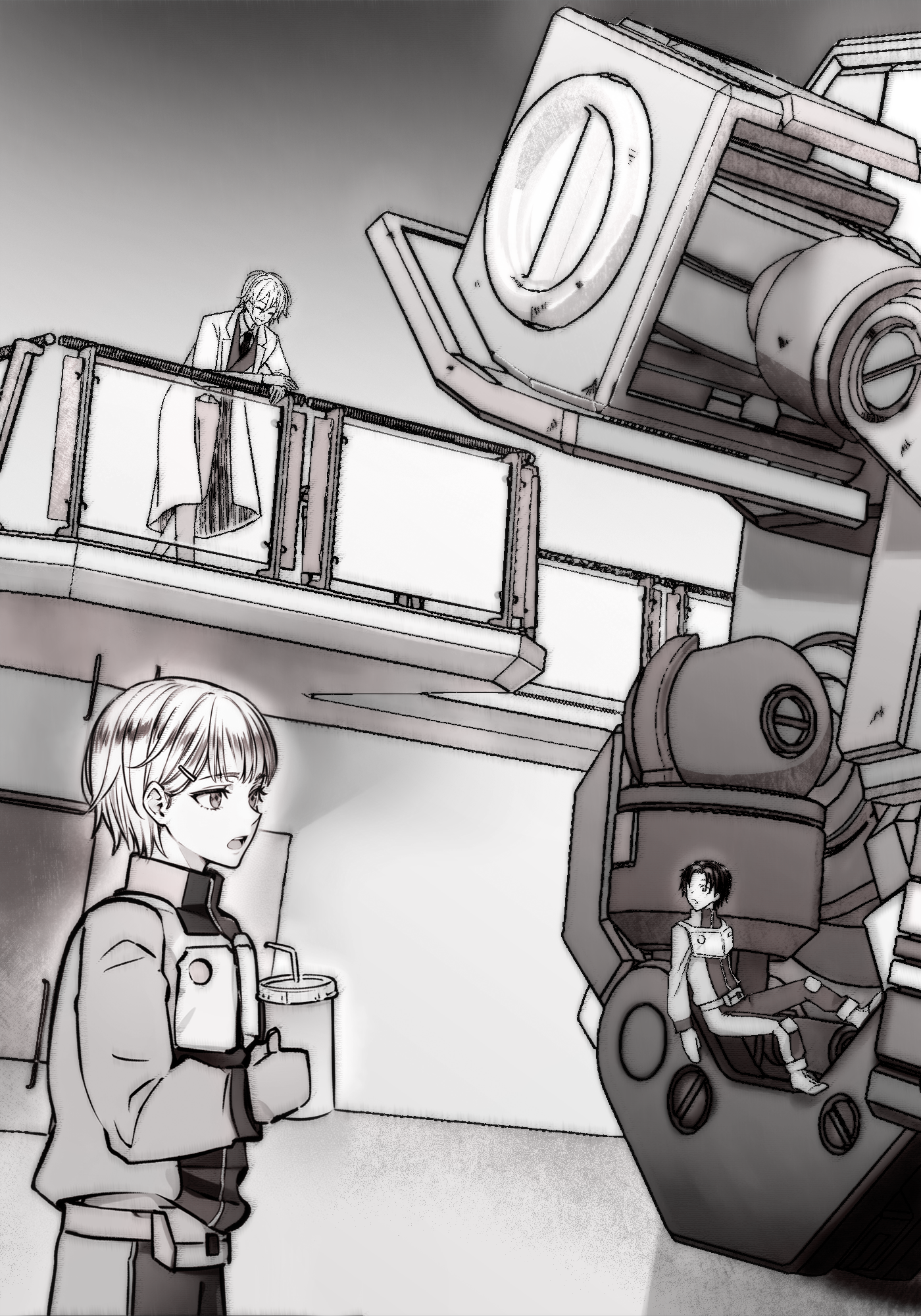

「報告!っあ…」ドアが開く瞬間に、銀髪の小さい男の子が彼の胸にぶつけていた。男の子は反動で後退し、廊下の手すりをつかめてようやく体のバランスを取り戻した。

ディオドンはもともと顔を上げてムカついてたからぶつかったんだが、でも進展が遅いのはやはりこの実習に来た子供達のせいと思い込んで、彼は八つ当たりでその怒りを子供に当たった。

「ちぇ。」彼は男の子を見下して声を出した。「お前目ついてないのか。」

その子の気まずい笑顔と詫びてる様子を見て、いじり甲斐もないと気付くディオドンは、今日何回目かの溜息をして、船内での自動手すりを掴んで格納庫に向かう。

「ようディオドン、先生のところに一杯はどうだ。ちょうど仕事が終わった頃でなあ、あのボロクソのせいでくそ疲れたわい。」たくましい肉体を持つ中年がこっちに挨拶しながら向かってくる。

ディオドンはとどまるつもりもなく、足を地面に蹴って更に加速する。中年はぶつからないように道をあけて、ディオドンを通らせるしかなかった。

「生憎、ラティさんほど暇じゃないんですよ、私は。」

彼は空中で身を転して、後ろに向けて通信機みたいな黒い物を投げ出した。

「酒はともあれ、今回の様子は変だ、必ずなにかおこるはずだ。その時よろしく頼む。」ディオドンの姿は廊下の果てに消えた。

「わしは一介の整備士だぞ、頼むってなんだよ、おい!」廊下から返答は伝わってこない中年はその黒い通信機を取って、ディオドンから移ったように長い溜息をした。

「やれやれ。」

ゴーファーの格納庫には、数十年前まだ軍用船だった頃、数多いモビルスーツがここで整備を受けていたのだが、現在の「天体探査船ゴーファー」において、この格納庫と呼ばれる空間は、モビルワーカー「ドワーフ」の整備に使われ、それらをいつでも出動させるよう、作業する場になってしまった。

年代物とは言え、かつての軍用船から改造され、今の船長の手に移ったのは僅か二年前のことだった。天体探索船として、船首のカタパルト式発射口は対小惑星用のブレイク衝角に改造され、その形を「ナワール級」という元の名前に寄り添った外見に仕上げた。

「モビルスーツ」という単語が200年前に初めて現れた時、まだ「MDC」という名の会社が開発した「基準汎用人型工程機械」の製品名であった。その優れた汎用性と機動性で軍事的用途に移った後、モビルスーツは戦闘用機種の専用の呼び名となった。それ以来、工程機に使われることはなかった。

関節ロック解除の排気音に伴い、モビルスーツデッキと呼ばれていたこの場所に残る唯一のモビルスーツ、ディオドン隊長のモビルスーツ「ヘラ」が、遅いながらスムーズな動きでゆっくりと立ち上がって、重力区画から離れ、マグネットスタッドをオンにしてゲートへ向かい始めた。

「何やってる、ワイヤーに何をした?」

発射口で跳ねり出したワイヤーに拘束されたドワーフを見て、コクピットに座ったディオドンは子供を叱る衝動を抑えきれず怒鳴ってしまった。

「停船して警戒する話だろうが、ここを塞いでどうするんだ、船内に穴をあけて出ろってのか、ああ!?」

20メートルに近いヘラの巨体が、もともとこの密閉した空間にて格一な存在感があったが、今パイロットの怒りを示したように、その巨大な左腕をシールドごと振り出した、周りのドワーフにぶつかる寸前で止まったものの、その動きのせいで風圧が起こってしまって、遠いところのドラム缶と数名整備士を噴き出した。

怒ることで何とかなるわけではないが、喉から通った振動は意外とストレス解消になってしまった。

「ふざけんな、殺す気かお前!」優れた収音装置は整備士たちの文句を逃さなかった。ディオドンは仕方なく機体のシールドを下ろした。

「ディオドンのおっさん、先船長がブリッジでみんなに出動命令をだしたんです。すみません!」先の銀髪の子が両手で耳を塞いで格納庫の片隅にあるドアの前に現れて、大声でディオドンのモビルスーツに声をかけた。

「うるせえ、この機体の収音がつええから大声で言わなくでいい、それに俺はまだ34だ!」

「くそじじーめ。」彼は文句こそ言ったものの、結局ブリッジへの通信ボタンを押すことをやめた。

「ごめんなさい、すぐ解けますので。」しっかりと音量を抑えた男の子の詫びる声がスピーカーを通して伝わってきた

「ごゆっくり。」ディオドンは椅子を後ろに下ろして、レトロ式の有線イヤフォンをつけて音楽を聴き始め、その同時に船内通信チャンネルの音量も同時にあげて、あんまり徹底しない現実逃避をしはじめた。

「ほっとけほっとけ、本当にやつの力になりたいなら壁に穴開けたらどうだい。」銀髪の男の子の隣のドワーフのコックピットから、浮ついた男子の声が聞こえる。

「ていうか、本当にすぐ怒鳴るよな、うちらのところじゃすぐボコられるぞ。」声の主人はコックピットから半分身を出して、ひらひらな顔でブランシェが持ってるスポーツドリンクに手を出した。「サンキュー。」

「ミュア兄またこんな喋り方しちゃって、マザーに聞こえたら怒られるよ。言葉を謹みなさい、とね。」

ミュアと呼ばれる少年はドリンクを一気に半分くらい飲んだ後、げっぷしたあとにまたツッコミはじめる。「アンタの喋り方も精進してるな、マザーブランシェ。まあこの様子じゃすぐに出られそうにないんで、うちはすこし休憩するぞ。」彼は自分のドワーフのアームに体を傾いた、まるでこの混雑は彼とはまったくの無関係のように。

「二年か、みんなも大きくなったな、まあ見た目はあんまり変わんないけど。」彼はちょっと背伸びして、隣にチャージしてるゲーム機を手にして操作しはじめる。「俺だけが、ブロックから離れて若返りした気分だぜ、先生からもこう褒められたしな。」

「それ、褒めてないよね。ミュア兄のドワーフ、ゲーム機の充電器になってるし。」ブランシェも雑巾を隣において、スポーツドリンクを飲み始める。

「まあ、やっぱ家の方が楽かな。」

隣のドワーフのハイドロリックロッドの作動音が二人の会話を中止した。推進剤が噴き出す熱気が強く、隣に立ってるブランシェが思わず手で顔を守ろうとした。巨大な風圧がすぐなくなり、ブランシェが手を下した頃に、ドワーフの姿はすでにその場から消えた。

ブランシェは目を開いてたら、先のドワーフはもう空中に漂う機材と人員の渦を容易くすり抜け、ディオドン隊長のヘラの上からギリギリ通して、ゲートでワイヤーに引っ張られた機体に向かった。

「誰だ、そんな無茶な操縦を!脳ミソが足りなくて、規範の基本すら覚えられないのか?船内でスラスターを使うなって何度言わせるつもりだ!」イヤフォンを耳から外したディオドンは再び操縦桿を握って怒鳴り散らす。スピーカーの音量がでかいせいで、下にある少年達は手で耳を塞ぐしかなかった。

「うるせえよ!おっさん!」ミュアはドワーフのコックピットから身を出して怒鳴り返す。

「誰かおっさんだ!」

「まあまあ二人とも。」ブランシェの声が小さいが、優秀の収音装置のおかげか、スピーカーから「ちぇ。」の声が出してから通信が途切れた。

隣の喧嘩はともあれ、ディオドン隊長の怒りを買った張本人が何の返答もせず、ただドワーフのアームを使って、捕らわれたドワーフから纏まるワイヤーを一本一本解け始まる。

周りの子供達も手助けしたいだが、彼らにとって、ドワーフのアームは石ころを拾うか採掘機材を持ち上げるとかプログラムされた動作しかできない。マニュアルに切り替えてワイヤーを解かすとか彼らにとっては至難の業だ。

「判断力と決断力を持つのはいいことだが、行動する前に周りの人に一言言ってあげないとね。」身に白衣を纏める金髪の男は廊下のコーナーから現れた、騒ぎに巻き込まれた二人の少年に挨拶する。

「ワイヤーにとらわれた子がいると聞いて、怪我人が出るんじゃないかなと思って来てしまってね、でもどうやら僕の出番がないらしい。」

「もうすっかり慣れてしまったね、先生。」ブランシェは白衣の医者に向けて言ってるんだが、目は隣にいるミュアに視線を向いてる。

「誰かを怪我させるわけではないし、姉さんはミュア兄と違って冷静だから、心配しなくても、ッ痛ぇ。」話がまだ終わってないが、ブランシェの頭に空きボトルが飛びついた。

「トラブルが解消された為、各員ノーマルスーツを装着し、300秒以内待機デッキに入り、機体に搭乗してください。300秒後に内部ゲートがロックされます。」

デッキ内のスピーカーがまた響き始める、トラブル前の出動プログラムに戻った。

「はいはい、どうせうちは脳筋だ。」ミュアが文句を言いながらコックピットの席の戻って、ドワーフの機体チェックを始める。「まあと言っても、俺達がなにを言ってもやつには効かないよ。先生の言葉しか聞いてないだろう、あいつ。」

金髪の男はポケットからを持ち出したチョコを適当に口の中に投げ込む。「それは買い被りすぎだ。彼女も単に言葉にするのが下手なだけで、みんなの言うことはちゃんと聞いてるさ。」

「知ってる。」ブランシェの笑顔にすこしだけ誇ってるように見える。彼は鼻歌を歌ってヘルメットを付けた。キーボードを打つ手も、なにからしらと愉快な雰囲気を漂い始める。

ゲートが開いて、20機のドワーフが出動後、ディオドン隊長のヘラも発射口から離れ、黒に染まる宙に飛び入れた。

彼は機体の膝にあるダイナミック索敵センサーを起動して、周りの環境データを収録し始める。

「あらまあ、廃墟帯ではないか。わざわざ送り込んでくださって実にありがてぇ。」

彼にしては珍しく礼儀正しい文句だ。しかし聴き側のナビゲーターからの返答はいかに冷静で、その文句を受けるつもりはなかった。

「ディオドン隊長、計画通りに周囲の警戒と索敵を行ってください。」

「こうなったら計画もくそもあるか。」流石に抑えきれず、また文句を言ってしまったが、船長から依然何のリアクションもない故、ディオドンも目の前の廃墟に注意力を移り返すしかなかった。

ディオドンのヘラは右腕にビームバズーカを手に持ち、左手はシールドをコックピットの前に掛けて警戒モードに移る。

「チェ。」レーダーからは異常熱源を探知できず、ディオドンはゆっくりと前に移動しはじめる、光学センサーで付近の安全を確認し、同時にブリッジも初歩的のセキュリティデータのフィードバックを受けて、そのまま通信チャンネルに通達した。

「周辺宙域の安全を確認、各グループは、現場にいるグループリーダーの指示に従って作業を始めてください。」

20機のドワーフは出撃時の縦列から離れ、各グループリーダー達に従って廃墟帯方向に散開する。その中に特に早いスピードで廃墟帯の中に突っ込んでしまったドワーフがいる。

040の番号を持つドワーフはダンスのような動きで廃墟の構造物をすり抜け、レーダーマップ上の青い軌跡となり、ブランシェの瞳に映っていた。スクリーン上の一番遠いところの目標物が集まるポイントにこの機体では考えられないスピードで近づいていく。

「何度見てもわからんな、お嬢ちゃんのこの動き。一体どうやって機体を操縦してるんだろう。」

グループリーダーはすこし仕事の調子を調整して、すこし遠いところの目標物をマークした。

「敵がいないようだ、俺達もお嬢ちゃんに続こう。早く済ませて船に帰ろうぜ。」

「はいはい。」

「了解しました。」

ミュアとブランシェはドワーフのセンサーマトリックスをオンにして、画面上に目標物となる信号源が複数存在するエリアが提示された。

「私達も頑張りましょう、全部姉さんに押し付けるわけにはいけませんから。010ブランシュ、作業を開始します。」

「そうだな、いつまでも引っ張られるわけには……よし、026ミュア、作業開始だ。」

後ろの機影も廃墟帯に溶けたように消えてしまった。

「天体探索船ゴーファー」が受けた依頼は極めて簡単なものだった、少なくとも依頼を受けた当時から見ればそうだった。依頼人から提供される改装されたモビルワーカーを駆使し、それに搭載された特製のセンサーマトリックスを使って、依頼人が提示した軌道座標で付近の廃墟帯を探査し、目標物質-コハク石を回収する仕事だった。

コハク石というのは回収対象である黄色結晶体の非正式呼び名で、依頼人からは具体的の構成と由来を説明しなかった。この光を通り抜ける黄色結晶体は手のひらくらいの大きさでしかないため、船員からはコハク石と呼ばれていた。集めたコハク石をセンサー遮断機能を持つ収納ボックスに積み込むことが主の仕事内容だ。

今回の任務は単なる天体探査のため、商船登録する必要がないし、貿易航路を使うこともない故、海賊に狙われる可能性を極めて低い。その故、木星圏コロニー「ギガンティア」の港にある教会孤児院が、二年前でこの作業員派遣任務を請け負った。

孤児院の担当者であるファザー・ニューマンは、適齢の子供たちを訓練施設に送り込んで、工程機のプライマリーコースを受けさせた。それから社会実習を手配して、基本の生活スキルを学びさせ、社会に進出させる。身寄りも記憶もない子供たちにとっては、どうやってこの社会で生きて自立するのかは、一番深刻の問題である。

実習に参加した以来、毎日変調のない航海と採掘の生活は、少年少女たちにとっては退屈としか言えないものだった。この実習のチャンスの重要性を体感できる子にとっても、時々年齢や身長が満たさない子供たちのことを羨ましくなることもある。

「もう二年経ったんだ、じき終わるか…」

帰郷願望のミュアは、慎重にドワーフのメカニックアームを使ってコハク石の欠片を左アームの収納ボックスに積み込む。

心因的作用か、それとも単に体が疲れてるか、毎回出動して作業する時、時間を経つほど、彼の脳内にノイズみたいなものが湧き出て、長くなると頭痛に繋がることも時々あった。

ミュアは他の子供たちにも聞いてみたが、みんなも多少こういう感覚があったらしい。だが船長にシフトと休み時間を増やすことを申請する度に、拒絶されたり、誤魔化されたり、結局帰ったら勝手に治るので、みんなはそれを気にしなかった。

ミュアはスクリーン上のシグナルマークを見て、頭の中のノイズがまた響き始める、電子製品が故障してるように聞こえて、人をイライラさせてくる。

彼はいつも通りミント飴で気を絞りたいんだが、ヘルメットを外してミント飴を口に入れようとした時に、ディオドン隊長の緊急通信が彼の緩め始める頭に突き刺さった。

「操舵士、右に避けろ!」

突然来た全域通信がみんなの耳に突っ込んだ。

「チェー、ゴーファー被弾!不明の異常熱源が、A34-02-02-05にマーク、座標データを同期した!全員その場から離れろ!」

ミュアは反射的に飴を口の中に投げ込んだ、スクリーン上同期した熱源座標と回収目標の間に、ブランシュ機体番号010が表記されている。

「ブラン、戻れ!」

ミュアの声は信号のゆがみと共に、ブランシェのヘルメットの中に響き渡る。彼が機体を回転させようとする間に、目の前の巨大な廃墟構造物が急にこっちに倒れてきて、彼の機体を押し出した。

噴き出した熱流と共に、彼の目に焼き付けるのは、ぼんやりとしか見えない巨大な機影と、人に蛇の目と想起させる緑色の光だった。

ブランシェが後ろに20メートルくらい後退した瞬間、光の槍がゴーファーの方向から突き刺さってきて、ブランシェが先通った位置の鉄骨に命中してしまった。

巨大な黒影がそれを難なきと躱して、太陽の光の下にその姿を晒し出す。灰色の胴体と肩にベルドを噛むスカルの紋章が一瞬ブランシェの目に刻んで、そのあと振り返る気もなく、ゴーファーの方向に向けて加速する。

灰色の機体はバレルロールしながら加速する、逞しい見た目では考えられない機動性を発揮し、正面から撃ってくるビームを減速せずに避けてしまった。

「チェー、、もたもたしなかったらとっくに当たったはずだ!」

ヘルメットのスピーカーからディオドン隊長の緊張してる声が聞こえる。

「全機、あのデカブツから距離を取れ、やつに接近されたらおしまいだ!」

ディオドンの命令を聞き、ブランシェが戸惑った。あの海賊機はとっくに自分のところから立ち去り、ゴーファーに突っ込んで行ったから、そのまま脅威が排除されるまで身を隠せば命令に遵守したと言えるだろう。だが、船にいる仲間たちのことを思うと、彼は居ても立っても居られなかった。

「あれは、あの紋章は…海賊か?隊長のところに向かってる!」

ミュアの通信はブランシェの意識を引き戻した。それと同時に、海賊機はディオドンの方向に大型マシンガンを向けて反撃する。何機のドワーフの側から通したが、それらを無視し、方向を変えずに高速移動しながら撃ち続ける。

「うちらを無視して、先に頭を押えるつもりか?」

ブランシェはレーダー上一点だけ異常なほど遠いところにある信号源が廃墟帯の向こう側から帰還していることを気づいた。

「みんなはまだ近くにいる…姉さんがそんな遠くに!?」

「ブラン、回り込めるか?」

通信ウィンドウから見えるミュアは、唇をすこし噛んで痛みを感じることでいつもの精神状況を取り戻したようだ。

「大丈夫だ、なんとかなる筈だ。」ミュアは自分にそう言い聞かせてから深呼吸して、力強く通信チャンネルのボタンを抑えた。

「こちら026、全グループに通達。現在、040を除くすべてのドワーフはゴーファーの付近にいるはずだ。海賊は多分、ディオドン隊長を叩いてからゴーファーを取り押さえるつもりだ。みんな速やかに帰還せよ、ディオドン隊長はドワーフの収容が完了するまで時間稼ぎしてください、全機収容したら全速で逃げよう!」

ディオドン隊長には悪いが、ミュアはそれなりに合理的な計画を口にした。

「そうだ、そのまま逃げる手もあったか、今からでも遅くない。どうかね隊長、逃げるとしよう!」船長は机の下から頭を上げて、敵襲依頼の初発言をした。

戦闘に集中してるディオドン隊長はようやく頭に思考の狭間を取り上げて返事した、「むりやり離脱するにはリスクが大きい、船体はあと何発受けられるかわかんない。それに全速力で逃げる時こっちが船外にいれば機体が持たない。」

すでに怒り立つ余裕さえ持ってないディオドンは敵機にビームを連射して相手の姿態を崩したがるがなかなかままならない。

「でもとりあえず収容だけしとけ、外でやられっぱなしよりはマシだ!」ディオドンが答えてる間に、敵機がすぐ彼の前に近づき彼の機体に体当たりした。彼は避けれられないと気付く瞬間に、ビームサーベルの動力を切れてシールドをコックピットの前に立て身を守ろうとしたが、そのまま彼の機体ごとゴーファーの側から押し出された。

「なんてパワーだ…だがこれではお前も動けまい!」

ディオドンは機体のメインブースターを止めて相手と自身をその加速度に晒し出す。彼は抑えられたままに右手にある長身のビームバズーカを捨て、腰に掛けるビームマシンガンを抜いて、シールドの下から相手のコックピットの前に差し出してトリガーを引いた。

相手もすぐこの異変を気付き、ヘラから身を左側に引いて射撃を避けた、そして横移動した後の慣性をそのまま使って機体を回転させ、銃剣で切りかかってくる。

その銃剣が白い閃光となり、彼を機体ごと両断する勢いで切り落としたが、ディオドンは間一髪に機体を右に傾き、左足のスラスターにフル稼働させ相手のコックピットに蹴った。相手はその攻撃をまともに喰らって、彼はその隙にビームマシンガンを相手に向けて射撃しようとした。

彼は撃てなかった。敵機の後ろにゴーファーのゲートがある、ここで撃てば敵機の後ろにあるドワーフたちが巻き込まれる。

「ち…まあ仕方ない、あと少しか。」

角度を変え、再び距離を取った彼は、収納したドワーフの隊列を見て、艦長室に通信をかけた。

「いいか、脱出のことは全員収納した後にしておけ。すこしでも怪しい動きをしてみろ、メインブースターを蜂の巣にしてやるぞ。わかったな!」ディオドンは相手の様子を見ながら艦長に脅威の言葉をかけた。

「そういう人に見えるのか?本官は!」

「そうじゃなければそれでいい。」ディオドンは牽制から攻撃に移って、目の余光でレーダーをざっくりと見て状況把握した。「くそガキども、速くしてくれ。」

他の子の帰還を確認して、ミュアはアクセルを踏んで、レーダーマップにいる040の信号が最後に発した場所に向けて加速する。

「ミュア兄、姉さんの信号が見えなくなった!」

ゴーファーの上方に、目に見える爆発が起きて、蛍の光ような煙が不思議な速さで広げられていく。

「俺が探しに行く!ブランははやく船の中へ。」

「行くな!敵機は一機だけじゃ……」

話が終わる前、ミュアの声はノイズに飲まれ込んて、拾えなくなった。

「なぜジャミングを…」ディオドンに敵が通信ジャミングをする意図を考える余裕がなかった、彼は敵機に集中して、白刃戦に引き込まれないように全力をかけるしかなかった。

「しぶとい野郎だ。」ディオドンは予備のビームマシンガンを抜け出して敵に撃ち続ける。カメラ上にミュアが離れた方向に、赤色の警告表示しか映らなかった。

-SIGNAL LOST-

「こちら040、ゴーファー、応答してください。」ドワーフのコックピットに座ってる黒髪の少女は、ありとあらゆる手を使って船に連絡しようとしたが、五分以来になんの返信もなく、少女の心にも不安の種が花を咲いた。

ヘルメットのスピーカーに故障が起きてると思えば、ヘルメットを外して操縦台のスピーカーも使ってみたが、どうやら通信そのものが効かなくなったらしい。こうなったら帰還するしかない故、彼女はスクリーン上の仲間の座標に移動しはじめる、彼女は廃墟の欠片を難なきと避けて、踊りのようにゴーファーに向けて機体を加速する。

「こ…0…ッ。」通信チャンネルから雑音に満ちた言葉の欠片が響き始めた。レーダー上に突然026の青い表記が点滅し始めた。

その表記がすこしずつこちらに近づいて、通信も聞こえるようになった。「こちら026、緊急事態だ。聞こえたら応答せよ。繰り返す、こちら026、緊急事態だ、聞こえたら応答せよ。」ミュアの呼び声が三回目に繰り返す前に、少女の緩めた声が彼の通告を止めた。

「こちら040ノワール、現在帰還中。先途切れた通信が聞こえたけど、なにかあったの?」

「ノア!…よかった無事で。突然海賊が出て来て…ディオドン隊長はみんなが船に隠し込む時間を稼いている。」彼はノワールの声を聞いて、ようやく一息ついた気がする。

だがその安寧も一瞬のものだった、ミュアの背後にある衝撃アラームが急に吠え始める、彼は反射的に機体の操縦桿を引いて、機体はその反射速度に追いつけなく、すこしだけラグを経て、ブースターが作動して機体を後ろに向ける。

彼の目に現れたのは、不気味な光を照らす二機目の灰色のモビルスーツ、巨大なアームが彼の機体に向けて殴ってくる。

「あ————」

強烈な振動が起きた後、彼は目を開いた。メインカメラに映ったのは敵の拳じゃなく、彼が普段いつも見ていたドワーフの機身だ。

ノワールはミュアの機体にをぶつけて相手の攻撃を避けた、そしてそのまま機体を一周急速回転させながらミュアの機体の手を掴んで周りの廃墟の欠片の後方に回り込めた。

「船に戻ればいいよね。」

ノワールはミュアの機体の手を放した、彼女の顔の表情は普段となんの変わりもない。

ノワール機の動きは追いつきながら背後に追いかかってくる灰色のモビルスーツにも気を配れなければならないミュアにとってはもう方針を考える余裕がない、ただひたすらノワールの後ろで粘るしかなった。幸いなことに相手はまだ銃を撃つ気がないようだ、それでこのいかれ狂った追いかけっこが続けてる。

「はやくしろ、撤退するぞ。」

通信範囲に入り、船頭のゲート指示用のライトがすこしずつ見えてくる。

「あと少しだ、ゲートに入ればこっちなもんだ。」ミュアの考えは道理に沿うものだったが、ゴーファーは廃墟帯の外側で停泊してる、周り掩体になれるものもなく、上で戦闘が繰り広げられてる。危険なことに変わりないがない。

廃墟帯から抜け出した一瞬、二機のドワーフは同時にブースターを最大出力にしてゲートに突っ走る。だが直線の加速レースの入ると、出力の高いモビルスーツは小型モビルワーカーに負ける道理はない。

ミュアの機体に強震が襲い掛かった、右腕でミュアの機体を縛る灰色のモビルスーツは、従容とした振る舞いで左手を船の表面に接触して、その同時に艦橋にて接触通信の画面が移り出した。

「我々はベルグーラ、耳にしたことがあると思いますが。たっだ今、貴船所属の工作員を一名押えました。速やかに抵抗をやめ、船内の貴重品を差し出せ、さもなければ身の安全を保証できん。」

「貴重品など持っておらん、我々ただ依頼を受けて天体探察をしているだけだ。」艦長にしては珍しく相手の話を止めた。「この船は昔戦闘艦なんだ、装甲の硬さはおりがみ付きだ。全速力で離脱してコロニーガーディアンに通報することも可能だ。君たちだってこんな金にならない船を略奪するのが不本意だろう。」

「五秒数える、船員を大切にする船長であってほしい。」

海賊は先の船長の発言に答えるつもりがなく、ただ複合兵装の銃口をドワーフのコクピットに向けた。

船長の三十年間の航行歴において、海賊に襲われることは滅多になかった。あった時もそのままコロニーポリスに通報して助けられたことが多い。こういう体験が彼にリスク無視の傾向を与え、作業の効率しか重視しない性格に成り立たせた。

この最悪の状況に対して、彼は良知と恐れの両方の作用に押され、海賊達の提案を受けざる負えなかった–彼はオペレーターに指示を出し、帰還信号弾がディオドン隊長の方向に撃たれた。

「っわ…わかった、抵抗をやめるから、先にうちの船員を放してくれ。それから話をしよう。」

この時、白刃戦に迫られたヘラはビームサーベルで灰色のモビルスーツの銃剣を受け止め、力比べてる最中だ。船から飛んでくる信号弾はシールドの裏側の亀裂を照らした。このまま続けば機体もいずれ限界が来るのだろう。

ヘラは何となく相手を押し出して後ろに後退したあと、シールドをかけたまま相手に突撃した。相手は銃剣を薙ぎ払ってこの一撃を受け止め、刃の部分はシールドの上に火花を散らした。

シールドが崩れていく振動がそのままコックピットまで伝わった。ディオドンは思わず歯を食いしばった。

膠着状態になったところに、信号弾が爆発した光がヘラの横顔を照らし出した。それと伴い、愉快そうな声が通信チャンネルから伝わってくる。

「どうやら勝負あったな。投降したまえ、二対一じゃお前に勝ち目がない。みんな仲良く宇宙の塵になりたくなければ武器を捨てるんだな。」

海賊のパイロットが一方的に戦闘の結果を告げた。

ディオドンは拡大した画面で船首の下に捕らえられたミュア機を確認した、どうやら目の前の相手も手を引いたらしい。彼は停戦の意思表明をするため、ゆっくりとビームマシンガンとビームサーベルを下斜めに捨て落ちた。そこはゴーファーの発射口の方向だった。そして彼は機体の両手をあげた、海賊機はそれを確認して、ヘラをライフルで指したまま船首の壁に押さえた。

ディオドンは海賊からの音声通信に返事しなかった、拘束しにきた敵機にリアクションをすることもなかった。彼は単に手の上の黒い通信機を見つめて、独り言のように呟いた。

「6……5……4……3……2……」

通信機のマイクから、低いカウントダウンの声が聞こえてくる、「1」と数えた時にゴーファーの船体は急に震い始めた。僅か一瞬に、敵の拘束の力が弱まった。

ヘラの左腕が盾と共に後ろにぶつけて、敵のメインカメラに殴りつく。敵の右手がヘラの手を外した同時にディオドンはブースターを最大出力にして機体に敵に振り向いたまま距離を取る。

「てめえ、なにをする!」

拘束し損ねた敵がそのまま機体をヘラの方向に向けて前進しながら銃口を向いた。

「よし、いい子だ。」

ディオドンはシールドを機体の正面に立て身を守りながら、回避運動し続つ後退する。敵はゴーファーから50メートルの距離を取った瞬間に、ディオドンは通信機に向けて叫んだ。

「今だ!」

ゴーファーの巨体が一瞬に動き出し、船首で彼の目の前の敵にぶつけた。

ディオドンはその隙を見逃さなかった。彼は衝撃を受けこちらにぶつかってくる敵に向けて、機体の脛パーツに収まるもう一本ビームサーベルをそのまま起動して蹴り出し、機体の慣性を載せたまま相手の機体を切り裂いていく。

相手も回避しようとしたが、それでも機体制御がままならない状況ではこの一撃を完全に避けるのは不可能だ。ビームサーベルの刃の末端が機体の胴体の左下から右の肩まで切り裂き、もうすこし上だったら、パイロットの命も取れたんだろう。

それでも撃墜には至らぬとも、損害は大きいと言えるものだった。慌てた海賊が離脱しようと思った時に、内部の動力パイプが爆発して、右腕と武器が共に誘爆した。

もう一方、船体が暴れ始める時、ミュアを右腕で拘束する敵は船の振動に気を取らわれた隙に、発射口から一本マグネットアンカーが投げ出され、海賊機の右腕に縛りつく。彼は抜けようとしたが、その次に船からの衝撃によって動けなくなった。アンカーに引っ張られた右腕はミュアの機体への拘束を緩めた。

「モビルワーカー風情が!」

灰色のモビルスーツは右腕を使ってマグネットアンカーとそれを投げ出したモビルワーカーと共に引っ張り出した。引っ張られたドワーフは一時的に姿態制御できなくなり、転げたままに巨大な敵の方向へ滑ってしまった。

「間に合え!」ディオドンは逃げた敵を無視してこちらに加速する、敵はドワーフと縺れてる、無暗に撃てばドワーフを巻き込まれるから、彼はアクセスを踏むしかなかった。

「くたばれ!」

灰色のモビルスーツはようやくマグネットアンカーを外して、その右腕をそのドワーフの下胴体にぶつけ、下胴体に1メートルくらいの凹みを残した。

「ブラン!」隣で動けなかったノワールは思わず叫び出した、機体番号を確認せずにブランシュの名を口にした。だが彼女の注意力は一瞬で目の前の状況に移り、チャンスを見出した。

海賊機は先の攻撃で姿勢不穏となり、機体の足のスラスターで姿勢を調整している最中、わずかの隙を見逃さなかったノワールは一瞬でアクセスを踏み込んで、推進光はブースターから閃く、彼女の機体を船の上の方向に送り出した。

「武器…!」

彼女は上にある、先程捨てられたヘラのビームサーベルを右手で掴み取る、敵はそれに反応し、左手の複合兵装で撃ってくるが、ノワールは撃ってくるビームを物ともせぎ、ただ極限にまで縮まった移動で撃ってくる弾を避けて敵の方向に加速する。

「この!」

敵は射撃が効かないと悟ったのは、すでにノワールに懐に踏み込まれた時だった。彼は複合兵装にあるビームサーベルをノワールに向かってを切り落としたが、ノワールはその斬撃を見切って、ただ機体を斜めにしてこの一撃を避けた。

そしてドワーフの左腕で敵の攻撃してきた左手を挟み、機体の関節部のモーダーを全開し、自分を敵機の上腕部に引っ張り上げ、ビームサーベルを敵機の肩に深く刺さり込んだ。ノワールは敵機の肩から迸る火花を見つめながらな、後ろへと機体を退いた。

「上出来!」急降下するディオドンは先捨てたビームマシンガンを掴み、両手を機体の前の構えて敵をゲートの前から押し出した。

「これでおしまいだ、カスが」ディオドンは灰色のモビルスーツのコックピットに銃口を向けてトリガーを引いた。ビームが光の矢となり、海賊の機体を貫通した。

「ブラン…応答して!ブラン!」しかし損傷したドワーフからの返答がない、ノワールは彼女の機体のアームで胴体が変形したドワーフの手を握る、しかり接触通信を使っても、通信が繋ぐ様子がなかった。

「はやく中に入れろ。コックピットはそっちじゃない、まだ助かる。」通信が回復したことを気づき、ディオドンは沈んだ声でノワールに話をかける。

黙ったミュアは焦ったノワールがブランシェの機体を抱き上げてゲートに入った様子を見て、操縦桿を力強く握ることで手を震えを止めようとした。しかし手の震えを止めても、彼の涙は五月の雨のように、止むことを知らなかった。

ディオドンは敵の残骸を押し出して、マシンガンを先逃げた一機に向く、海賊機との通信を繋いた。

「残念だがお前の相棒はもう動けまい、片手のお前には勝機がない。投降しろ、こっちもこれ以上ことを荒立てるつもりはない。」ディオドンは話をかけながら、マシンガンを向いたまま先自分が捨てたビームバズーカに近づいた。

「お前らベルグーラは大物ということくらい理解している、だがお前らみたいな二機しか配備されてない遊撃隊にとってはこれ以上の戦力がないはずだ。俺の仕事はこの探索船は守るだけだからな。これ以上戦う気はない。お前もここで死ぬつもりはないだろう。」

ディオドンは緩めた声で海賊機に話を投げた、そして彼はビームバズーカを回収して、ゲートに向いたまま帰還した。

「…」

海賊機からの返信がなかった、先の生意気な態度も煙のように消えた。すこしだけ時間が経った後、海賊は破損した機体を動かせて、廃墟帯の方向に向けて移動し始める。彼が廃墟帯に入った途端に、中に小さいだが他の光が見えて、立ち去った灰色の巨人とともに光の群れとなった。

「ビンゴってわけか…」ディオドンはゲートの影に機体を納まり、機体を離れていく光に向けてビームバズーカの銃口を構える。

「出力タイプ調整…ロック距離補正…2400。」

「隊長、なにをして…」ゲートに戻ったミュアの目じりがまだ赤色だった、彼はディオドン隊長は射撃姿勢を見て、思わず質問した。

「シー。」ディオドンはすこし機体の右手の位置を調整し、正確にトリガーを三回引いた。緑色のビームが遠いところまで貫き、三ヶ所の爆発を確認後、スクリーン上にもうブースターの光が見えなくなった。

ディオドン隊長は急いでゲートから機体を出撃し、索敵センサーで周辺の安全状況を確認する。ミュアもそのあと続き周囲のスキャンニングを行ったが、ドワーフに軍用レーダーを搭載してないため、あくまでも気休め程度なものだった。

「なんで、逃げた敵を撃ったんですか。」

ミュアはギガンティアで色んな社会人と接触があった、こういう血で血を争うことは実際に見たことない。彼が知っている限り、ヤクザ同士の争いでも、敢えて報復されるリスクを負ってまで、逃げた敵を追い詰めて殺すようなことはしない。先行った戦闘に彼の理解はまだ追いついてなかった。

「こうするしかなかったんだ。」ディオドン隊長の声はいつもより柔らかいものだった。「ベルグーラの下にあるこういう強盗グループは、大抵は独立な遊撃隊でな、ひとつの拠点に、そうだな、一機や二機のモビルスーツと拠点としての輸送艦しかない。」

彼はポケットから煙草を持ち出して火をつけた。マニュアルでは、コックピット内は禁煙のはずだ。

「最初から一機で来るわけがないって思った。それで二機目が現れてお前を捉えた時、時間稼ぎが目的ってのをわかったんだ。」

「でもモビルスーツを壊したんでしょう、相手も撤退したし、ここまでやったらあとで報復しに来るんじゃないの?」

「来ねえよ。まあ先の推進光を見たんだろう、強襲ポートだ、あれは。」

「突撃ポート?」

ミュアは隊長からの「当エリアに異常なし。」との公開メッセージを受信して、彼に続いてゴーファーに帰還し始まった。

「まあ、どうせモビルスーツで俺を抑えたうちに、人質を取って抵抗をやめさせ、そのあと別働隊を動かせ船に乗り込んで、みんな殺しにするつもりだろ。と言っても、そんなに珍しいことじゃない。」

「うちらは貨物船でもないのに…金になるようなものも…」

「そうだな、調査船をやっても金になるもんがないのはお前の言う通りだ。ここの数日間でこちらを狙ったのは、まあ、偶然通りかかって、俺らが金目のものを集めてると思ったんだろう。こっちにはモビルスーツ一機しかないんだし、まあ金さえなれば打って付けなもんさ。船と、こちらが乗せてる工程設備を全部手に入れば、他にボーナスがなくても小遣い稼ぎになると、そう判断しただろうなぁ。」

ディオドンは操縦服のファスナーを開き、コックピット内のエアコンの温度を下げた。

「帰らせたのは裏を取るつもりでな、一人だけなら見逃してもいいだろう。だが生憎、推測が当たった。最後に突撃ポートが現れたのは、人員上に余裕があるという証拠さ、こういうところに突撃ポートとかあるってことは、周りに拠点になる船もいるだろう。まあ取りあえず余力があるってことだ、モビルスーツを整備したらまた襲い掛かるかもしれない。」

彼はすこし話をとめて、煙草の火を消して、最後に溜息して、コックピットの中に煙を漂わせる。

「だからああするしかなかった。戦力になれるモビルスーツと突撃ポートがなければ、拠点の船にある連中はベルグーラの本部や他の支部に帰還して、再編されるのを待つだろう。それで次の遊撃隊のお世話係になるでしょう。」ミュアの暗い表情を気づき、ディオドンは説明をやめて、もう一本の煙草に火をつけた。

「宇宙がそんな危ないところなんて思わなかった…誰かが傷つけることなど…ブランはただ普通のいい子だったのに…」

「いい子になれば全てが解決するほど世の中は甘くない、じゃないと連中がとっくにいなくなったのさ。」

「マンカインド·エラはみんなが団結した時代じゃなかったのかよ。」ミュアの声の中に、拳を強く握りしたことで発した指の関節の音が挟んだ。

「それを宣言した人類連盟はとっくの昔に破滅を迎えた、今の世の中はまあ、先お前が見た通りだ。」

「世界は平和を取り戻してから何十年も経ったんだじゃない?なんでこんなやつらがまだいるんだよ。」

「まだいるってわけじゃないさ。平和と豊かさは違うものだ、人ってのは飯に困ると平和なんて構えやしないし、金になれば他人の幸福なんてどうでもよかったんだ、ベルグーラも最近現れた一味の中のひとつでしかない。」

「…」

「まあそんな気まずい顔をするな。取りあえず生き残ったんだ。それで明日の太陽見れるんだから、それで満足しとけ。」

ディオドンはヘラの武器を大事にハンガーに締まり、ミュアがまだ黙ってるのを見て、一人事みたいに話を続けた。「ベルグーラはそういう組織だ、海賊というより、強盗を業務としてる企業になりつつある。今のどころは検討会をやってるだろう、上にも言い分が必要だしな。」

「死んだやつはただ業務のターゲットを見違えた挙句失敗した不届き者。利害関係を測るのが得意な連中にとっては、仲間の仇なんざ屁にすらならんだろう。」

ディオドンはヘラを操縦をしながら、なんとなく機体を元の位置に収まった。

スペース節約のため、18メートルを基準にするモビルスーツは、デッキでは膝を曲げて機体の高度を縮める必要がある。デッキのライトから、片膝をついたヘラに光が零れる。まるで暦戦した騎士が凱旋して、国王の洗礼を受けているように見える。ディオドンは席から立って、まだ半分燃やしてる煙草をごみ袋に収まった。

「取りあえずゴーファーはこれで安全だ。ラティさんが機関室で合わせてくれたおかげ…そうだ、010もお手柄だ、彼は作戦案を聞いてすぐマグネットアンカーを手にしてお前を助けに行った。」

「…」ミュアはこれ以上なにも喋らず、ただドワーフをデッキに収まる。ドワーフをコックピットが開けて、彼は座ったまま機体がデッキに固定した時の反作用力でコックピットから跳ね出された、周りに待ちくたびれた実習にきた子供たちが彼を囲んだ。

「アニキ、外はもう敵がいないよね。」「見るだけでもびっくりした。」「ブランすごいな、私にはあんなの無理よ。」「ノワールって海賊をやつけたの?怖いな…」「怖かった…」「…」

「ミュア、大丈夫?」

突然来た騒がしいかけ声にミュアは反応できず、ただそこに立ったままなにも言わなかった。

「大丈夫だよ、ブラン全然平気だったらしいよ。先生がいればきっと大丈夫!」側にいる少年が彼の肩を叩いた。

「うん…そうだね。ノアも隊長も先生も、みんなすごいよね。ブランもそう、きっと大丈夫だよね。」ミュアの瞳の奥にはすこしだけ光が戻った、みんなに囲まれたまま、廊下のゲートの前に歩き経った。

彼は隣に横倒れてる傷だらけのドワーフを見て、廊下に今までより強い一歩を踏み出す。自動ゲートが閉じる前に、広い格納庫からディオドン隊長の声が聞こえてくる。

「よくやった、クソガキども。」

人類の夢が破滅してから、178 年 11 月 15 日 14 時間 27 分。

時のしもべが、運命の手先に反旗を掲げる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|